Ukuran Font

Kecil Besar

14px

Ia mengkritik kepemimpinan yang bodoh dan menyindir prioritas polisi yang sibuk mengurusi katering.

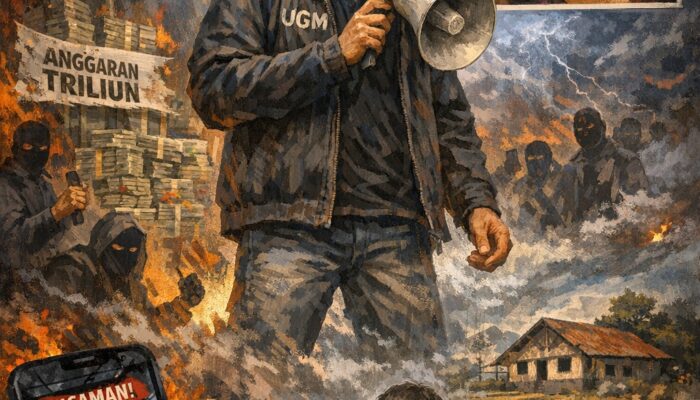

Tiyo Ardianto, Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, berdiri di tengah badai bukan karena menuntut hal mustahil, melainkan karena mengucapkan sesuatu yang terasa terlalu jujur: program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dielu-elukan pemerintah dinilai belum menyentuh akar persoalan rakyat.

Program unggulan Presiden Prabowo ini dikoordinasikan Badan Gizi Nasional dengan anggaran Rp71 triliun pada APBN 2025, diusulkan naik Rp335–Rp336 triliun pada 2026, melibatkan banyak institusi termasuk Polri, serta menjadi janji kampanye utama Koalisi Indonesia Maju yang dipimpin Partai Gerindra.

Hingga awal 2026, Polri membangun sekitar 1.160 SPPG dan menargetkan 1.500 unit beroperasi akhir tahun dengan fokus kualitas layanan serta keamanan pangan. Keterlibatan ini dikritik, Tiyo menyindir prioritas kepolisian yang dinilai lebih sibuk mengurusi katering. “Apakah di negeri ini sudah tidak ada begal dan rampok lagi?” tanya Tiyo.

Dari situ lahir frasa yang menggetarkan ruang publik: “Maling Berkedok Gizi.”

Menurut Tiyo, kebijakan itu membatasi akses pendidikan tinggi dan memperburuk nasib guru honorer; dengan Rp180 triliun, negara seharusnya bisa menggratiskan kuliah di PTN, PTS, dan PTKIN. Ia juga melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan yang dinilainya tak mau belajar dan justru mempertahankan kebodohan.

Alih-alih dijawab dengan data, kritik itu disambut gelombang tekanan. Ancaman mengalir ke ponselnya, fitnah beredar, bahkan ibunya ikut diteror. Kritik kebijakan berubah menjadi intimidasi personal. Demokrasi, yang semestinya memberi ruang debat, justru memperlihatkan refleks defensif kekuasaan.

Teror muncul empat hari setelah Tiyo menyurati UNICEF meminta pengawasan anggaran pendidikan yang dipangkas untuk MBG, dipicu kematian siswa kelas empat YBS di NTT yang diduga bunuh diri karena tak mampu membeli buku dan alat tulis; paradoksnya, saat negara menggelontorkan ratusan triliun, di Ngada seorang anak kehilangan hidup karena kebutuhan dasar.

Di titik ini kritik menemukan relevansinya: apa arti program nasional bila kebutuhan dasar rumah tangga tetap tak terjangkau? Apa makna gizi jika pendidikan runtuh karena alat tulis tak terbeli? Negara tampak gagah dalam setiap pidato, tetapi rapuh di meja belajar anak desa.

Frasa “Maling Berkedok Gizi” memang keras, tetapi ia menunjuk persoalan klasik: proyek besar tata kelola rawan, anggaran jumbo pengawasan tak kokoh, dan pencitraan yang kerap melampaui dampak nyata. Jika kritik itu keliru, mestinya dibantah dengan transparansi. Jika berlebihan, jawab dengan audit. Ketika ancaman menggantikan argumen, ini pertanda alarm demokrasi meraung.

Represi terhadap aktivis kampus bukan hal baru, namun setiap pengulangan menunjukkan kegagalan belajar. Ancaman digital, intimidasi fisik, dan stigmatisasi membentuk bagan: kritik dianggap gangguan, bukan masukan. Padahal kampus adalah ruang nalar, mahasiswa alarm sosial. Membungkam alarm tak memadamkan kebakaran—hanya membuatnya tak terdengar.

Persoalan ini melampaui kebebasan berekspresi; ia menyentuh pilihan moral negara. Anggaran adalah cermin prioritas. Ketika uang publik mengalir ke proyek besar sementara keluarga miskin kesulitan membeli alat sekolah, yang terjadi bukan cuma ketimpangan, melainkan kegagalan menentukan apa yang paling mendesak.

Ukuran keberhasilan kebijakan seharusnya sederhana: apakah anak-anak lebih sehat, tetap sekolah, dan merasa negara hadir? Kritik mahasiswa bukan sikap antipemerintah, melainkan vitamin demokrasi—pahit, tapi menyembuhkan. Pemerintah yang percaya diri menjawab dengan data, memperbaiki desain, dan memastikan anggaran tiba di titik paling membutuhkan.

Teror terhadap Tiyo hanyalah gejala. Penyakit utamanya adalah alergi terhadap kritik dan kaburnya skala prioritas. Jika negara lebih sibuk menjaga citra daripada menjaga anak-anaknya, proyek sebesar apa pun akan tampak kecil di hadapan satu nyawa yang hilang.

Di ujungnya tersisa satu pertanyaan mengusik: siapa sebenarnya yang gentar—mahasiswa yang bersuara, atau kekuasaan yang tak siap berkaca? Sebab ketika kritik dianggap ancaman, mungkin yang kekurangan gizi bukan anak-anak itu, melainkan keberanian negara menghadapi kebenaran, seperti yang diungkap Tiyo: MBG—”Maling Berkedok Gizi”, bukan Makan Bergizi Gratis.

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.