Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Indonesia berdiri di persimpangan sejarah. Selama puluhan tahun, mesin ekonomi negeri ini bertumpu pada energi fosil: batubara, minyak, dan gas. Dari sana negara meraih devisa, industri bergerak, dan listrik menjangkau jutaan rumah tangga.

Namun, di balik kontribusi tersebut, energi fosil juga menyisakan paradoks. Daerah penghasil sering kali tertinggal, pekerja tambang hidup dalam ketidakpastian, sementara subsidi energi lebih banyak dinikmati oleh kelompok mampu. Realitas ini menunjukkan bahwa tata kelola energi lama telah menciptakan struktur yang timpang.

Konstitusi kita, Pasal 33 UUD 1945, menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat ini menjadi pengingat bahwa energi tidak boleh hanya menjadi mesin pertumbuhan, tetapi harus hadir sebagai instrumen pemerataan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi menekankan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kemandirian sebagai arah kebijakan energi nasional. Dengan komitmen Indonesia menuju net zero emission pada 2060, terbuka peluang untuk menjadikan transisi energi bukan sekadar kewajiban lingkungan, tetapi momentum untuk redistribusi ekonomi.

Kalimantan adalah contoh nyata. Puluhan tahun menjadi lumbung batubara, tetapi infrastruktur dasar dan kualitas hidup warganya masih jauh tertinggal dibandingkan kontribusi yang mereka berikan. Ketika harga batubara jatuh, ekonomi lokal ikut limbung; ketika tambang ditutup, ribuan pekerja kehilangan harapan.

Fenomena serupa terjadi di wilayah migas. Daerah memberi energi, tetapi tidak selalu menikmati manfaatnya. Ironi ini diperparah oleh pola subsidi BBM yang cenderung menguntungkan pemilik kendaraan pribadi, sementara masyarakat miskin tetap kesulitan mengakses energi murah.

Transisi energi memberi ruang untuk membalik keadaan. Investasi yang mengalir ke pembangkit surya, angin, panas bumi, hingga industri baterai tidak hanya menekan emisi, tetapi dapat menjadi instrumen pemerataan.

Jika dirancang tepat, dana transisi dapat dialokasikan untuk melatih ulang pekerja tambang agar beralih menjadi teknisi energi hijau, operator turbin angin, atau tenaga manufaktur baterai. Dengan demikian, transisi bukan jurang yang menelan masa depan mereka, melainkan jembatan menuju kehidupan baru.

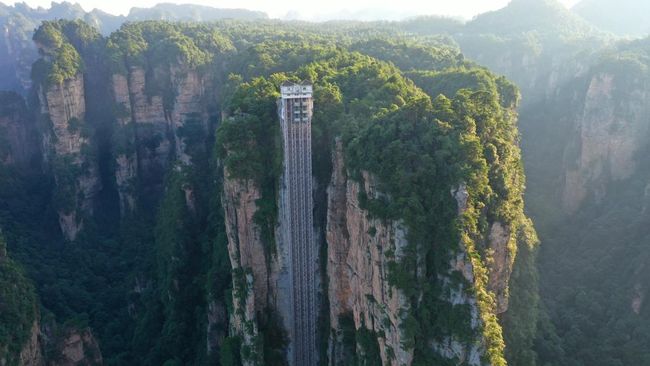

Daerah penghasil energi fosil juga tidak boleh ditinggalkan. Kalimantan dengan lahan luas dapat dikembangkan sebagai pusat energi surya. Sumatra Selatan yang bertumpu pada batubara dapat diarahkan ke bioenergi dan hidrogen hijau.

Sulawesi, dengan cadangan nikel, bisa menjadi episentrum industri baterai domestik. Prinsipnya jelas: daerah yang dahulu memberi energi bagi republik harus tetap relevan dalam peta energi masa depan.

Aspek keadilan juga menyentuh masyarakat luas. Jutaan warga desa terpencil masih hidup dalam keterbatasan listrik, sementara kota besar terang benderang. Pembangunan PLTS komunal, mikrohidro, atau jaringan energi desa dapat memberi akses energi bersih dengan harga terjangkau.

Mekanisme koperasi energi desa, sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bisa menjadi sarana demokratisasi kepemilikan energi. Rakyat bukan hanya konsumen, tetapi pemilik dan pengelola energi di wilayahnya.

Pengalaman global memperlihatkan bahwa transisi adil bukan utopia. Uni Eropa membentuk Just Transition Fund untuk memastikan daerah tambang tidak ditinggalkan. Amerika Serikat mengalokasikan dana besar untuk menjamin pekerja batubara memiliki masa depan.

Indonesia dapat merumuskan mekanisme serupa melalui pajak karbon (UU HPP 2021) dan instrumen keuangan hijau OJK, agar dana yang terkumpul benar-benar dipakai untuk membangun industri domestik, melatih pekerja, dan memperkuat kapasitas daerah.

Jika kebijakan transisi abai terhadap keadilan, yang muncul justru resistensi. Pekerja tambang yang kehilangan mata pencaharian bisa menolak kebijakan, daerah penghasil yang merasa ditinggalkan bisa melawan, dan masyarakat yang tetap terbebani harga energi bisa merasa transisi hanya menguntungkan segelintir elite.

Tetapi jika transisi dirancang dengan tiga pilar utama, yaitu keadilan sosial, kedaulatan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan, maka energi bersih akan lahir sebagai sumber pertumbuhan yang merata.

Ketika energi tersedia secara luas, terjangkau, dan berkelanjutan, moral masyarakat akan terdorong positif. Rakyat yang mendapat kepastian listrik murah dan akses energi hijau akan hidup dalam suasana lebih kondusif.

Stabilitas sosial meningkat, produktivitas tumbuh, dan kepercayaan terhadap pemerintah menguat. Ketersediaan energi yang terjamin, baik dari sumber terbarukan maupun cadangan non-terbarukan, akan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Indonesia kini berada pada tahap penulisan bab baru sejarah energi. Pilihan yang diambil hari ini akan menentukan wajah bangsa beberapa dekade mendatang.

Transisi energi harus dipahami bukan semata tentang teknologi, tetapi tentang janji keadilan. Inilah momentum untuk meluruskan warisan ketidakadilan, mengembalikan manfaat kepada rakyat, dan memastikan bahwa energi bersih menjadi pilar kedaulatan nasional.

(miq/miq)

2 months ago

30

2 months ago

30