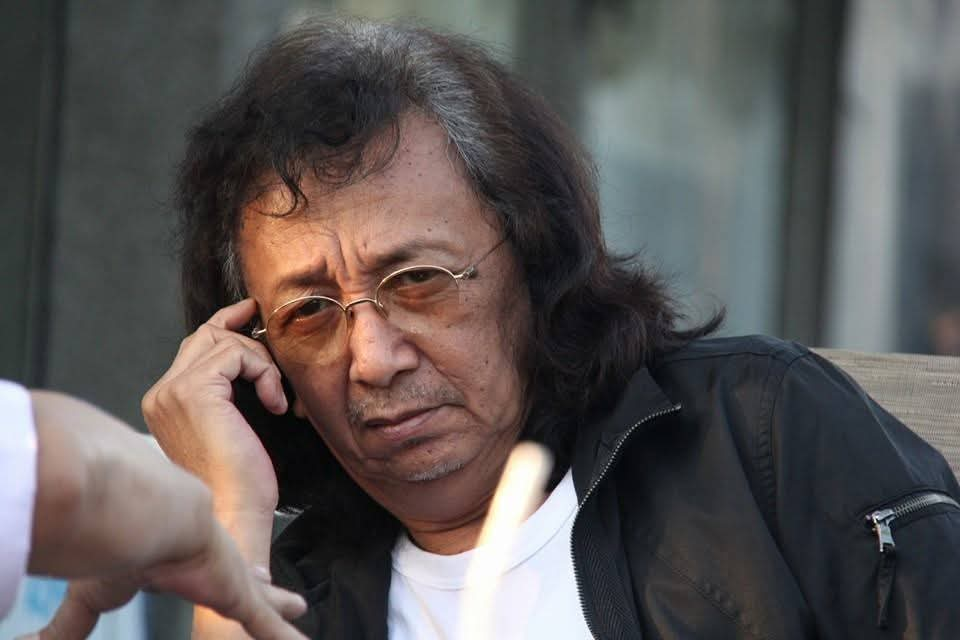

Oleh: Dr.H.Ikhsan Lubis, S.H.,SpN.,M.Kn/Ketua

Peran notaris sebagai pejabat umum tidak hanya berkaitan dengan legitimasi formal atas dokumen hukum, melainkan juga merupakan pengejawantahan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial yang menjadi fondasi sistem hukum nasional yang berkeadaban.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

Pengantar

Dalam lanskap hukum Indonesia yang sedang bertransformasi menuju cita-cita Indonesia Emas 2045, jabatan notaris menempati posisi strategis, bukan semata sebagai pelaksana teknis hukum, tetapi sebagai representasi institusi publik yang mengemban tanggung jawab konstitusional, etis, dan sosial. Peran notaris sebagai pejabat umum tidak hanya berkaitan dengan legitimasi formal atas dokumen hukum, melainkan juga merupakan pengejawantahan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial yang menjadi fondasi sistem hukum nasional yang berkeadaban. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ditegaskan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik, yang secara hukum memiliki kekuatan pembuktian sempurna berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Namun, tantangan dalam dua dekade terakhir mengindikasikan gejala krisis etik yang bersifat struktural. Komersialisasi jabatan, penyalahgunaan kewenangan, lemahnya pengawasan, serta fragmentasi nilai dalam pelaksanaan tugas menciptakan jarak antara prinsip normatif dan realitas praktik di lapangan. Jabatan yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip officium nobile—sebuah panggilan kehormatan moral dalam pelayanannya terhadap publik—sering kali tergelincir ke dalam jebakan kepentingan pragmatis. Maka dari itu, revitalisasi etika jabatan notaris menjadi agenda mendesak dalam pembangunan hukum nasional yang tidak hanya legal-formal, melainkan juga substantif, partisipatif, dan berkeadaban.

Melalui kerangka Ius Integrum Nusantara 2045, pembaruan hukum diarahkan tidak hanya kepada perubahan regulasi atau prosedur, tetapi juga kepada transformasi nilai dan cara pandang terhadap jabatan hukum sebagai medium tanggung jawab sosial. Konsepsi ini berpijak pada prinsip-prinsip Ius Decalogum 2045 yang menjadikan Pancasila sebagai sumber etik hukum yang hidup. Di sinilah jabatan notaris tidak lagi hanya diposisikan sebagai penyedia layanan hukum, tetapi sebagai penjaga nilai dan mediator keadilan sosial yang aktif dan reflektif dalam merespons dinamika globalisasi, digitalisasi, dan ekspektasi masyarakat terhadap keadilan yang lebih substantif dan manusiawi.

Revitalisasi etika jabatan notaris dalam kerangka Ius Integrum Nusantara 2045 bukanlah sekadar agenda reformasi administratif, tetapi merupakan upaya strategis untuk membangun kembali legitimasi hukum yang berakar pada moralitas publik dan integritas kelembagaan. Jabatan notaris perlu direposisi sebagai public ethical agent yang tidak hanya menjalankan fungsi legalistik, tetapi juga menjadi aktor perubahan dalam membentuk budaya hukum yang berlandaskan keadilan substantif, keberlanjutan, dan kemanusiaan. Trias officium notary—officium nobile, officium fidei publica, dan officium trust—harus dihidupkan kembali sebagai kerangka etik yang menjiwai setiap tindakan hukum yang dilakukan notaris, baik dalam akta yang ia buat, dalam cara ia bertindak, maupun dalam nilai yang ia pancarkan ke tengah masyarakat.

Krisis etik yang kini melingkupi jabatan notaris bukan sekadar refleksi kegagalan individu, melainkan merupakan indikasi atas kelemahan sistemik dalam pengawasan, pembinaan, dan pendidikan hukum kita. Oleh karena itu, diperlukan reformasi etik yang tidak hanya normatif dan prosedural, tetapi juga kultural dan transformatif. Penguatan kode etik, pemanfaatan teknologi informasi untuk akuntabilitas, serta integrasi nilai-nilai etika hukum dalam kurikulum pendidikan hukum menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem hukum yang inklusif, adaptif, dan berkeadaban.

Sebagai bagian dari arsitektur hukum nasional, jabatan notaris memiliki posisi strategis dalam menegakkan kepercayaan publik terhadap hukum. Dalam konteks Indonesia Emas 2045, penguatan etika jabatan notaris adalah investasi jangka panjang untuk memastikan bahwa pembangunan hukum nasional tidak hanya berjalan dalam rel prosedural, tetapi juga dituntun oleh budi pekerti hukum yang luhur. Dengan menjadikan Ius Decalogum 2045 sebagai blueprint etik hukum masa depan, Indonesia berpeluang besar membangun sistem hukum yang tidak hanya kuat dalam struktur, tetapi juga agung dalam jiwa—hukum yang tidak sekadar hadir sebagai teks, tetapi hidup sebagai nilai dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.

Etika dan Tata Kelola Jabatan Notaris dalam Perspektif Ius Integrum Nusantara 2045

1. Jabatan Notaris sebagai Institusi Moral dalam Sistem Hukum Nasional

Jejak historis jabatan notaris di Indonesia memiliki akar kuat dalam sistem hukum Belanda, khususnya melalui ketentuan dalam Burgerlijk Wetboek (BW) yang memperkenalkan konsep akta otentik sebagai alat bukti sempurna dalam hukum pembuktian perdata. Fungsi verlijden, yaitu proses penghadapan para pihak secara langsung di hadapan notaris, merupakan manifestasi konkret pengakuan terhadap kewenangan publik yang melekat pada jabatan notaris sebagai pejabat umum. Dengan demikian, notaris tidak semata berperan sebagai pelaksana teknis pembuatan akta, melainkan menjadi representasi negara dalam menjamin legalitas dan legitimasi hubungan hukum antarpribadi.

Dari sudut pandang hermeneutika hukum, pemaknaan jabatan notaris tidak cukup hanya dipahami secara normatif berdasarkan teks undang-undang. Pemaknaan ini harus dikaji melalui lensa etika dan moralitas publik yang melekat secara integral. Jabatan ini mengandung nilai-nilai transenden, karena tidak hanya melibatkan relasi antar subjek hukum, tetapi juga menuntut kepercayaan kolektif terhadap institusi hukum sebagai penopang tata kehidupan sosial. Dalam kerangka Ius Integrum Nusantara 2045, jabatan notaris adalah manifestasi hukum yang berakar kuat pada nilai kejujuran, integritas, dan keadilan sosial sebagai prinsip dasar hukum yang berkeadaban dan transformatif.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Notaris wajib menjalankan jabatannya secara jujur, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kerahasiaan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN. Dengan kedudukan tersebut, notaris berperan sebagai officium fidei publica, yakni pemegang amanah kepercayaan publik dalam sistem hukum keperdataan. Posisi ini menempatkan notaris sebagai figur sentral yang menjaga integritas struktur hukum privat dan publik secara bersamaan.

Konsekuensi dari posisi strategis ini adalah bahwa setiap pelanggaran etik oleh notaris tidak dapat dipandang semata sebagai kesalahan personal. Sebaliknya, tindakan tersebut merupakan pengingkaran terhadap legitimasi institusional yang menjadi landasan eksistensi jabatan notaris. Ketika notaris melanggar kode etik, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 4 UUJN (sumpah jabatan) dan mekanisme pembinaan etika oleh organisasi profesi sebagaimana diatur Pasal 82 UUJN, maka yang terdampak bukan hanya relasi hukum antarindividu, melainkan juga kredibilitas hukum nasional dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dengan latar belakang historis yang kuat dan kedudukan normatif yang strategis, jabatan notaris tidak cukup dibangun melalui regulasi prosedural semata. Penguatan kerangka etik dan filosofis yang berakar pada nilai luhur bangsa merupakan kebutuhan mendesak. Reformulasi etika jabatan notaris dalam semangat Ius Decalogum 2045 menjadi fondasi utama agar jabatan ini tetap menjadi pilar integritas hukum Indonesia yang responsif terhadap dinamika transformasi sosial, teknologi, dan globalisasi masa depan.

2. UUJN dan Struktur Etik Organisasi dalam Pengawasan Jabatan Notaris

Secara normatif, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) secara tegas mengamanatkan agar notaris bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kerahasiaan setiap akta yang dibuat (Pasal 16 ayat [1]). Sumpah jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUJN, memperkuat komitmen notaris terhadap nilai-nilai etik sebagai landasan utama pelayanan publik. Selain itu, Pasal 82 UUJN mengamanatkan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya organisasi yang diberi mandat untuk membina etika jabatan notaris, melalui perangkat kelembagaan seperti Dewan Kehormatan Daerah (DKD), Wilayah (DKW), dan Pusat (DKP).

Namun demikian, implementasi pengawasan etik dalam praktik menghadapi hambatan struktural dan fungsional. Tumpang tindih kewenangan antara Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris (MPN) menyebabkan mekanisme pengawasan etik dan administratif berjalan paralel tanpa integrasi yang efektif. Kondisi ini mengurangi efektivitas pengawasan dan berpotensi melemahkan integritas jabatan notaris sebagai pelayan publik yang berbasis kepercayaan dan etika profesional.

Tumpang tindih kewenangan ini mencerminkan lemahnya arsitektur kelembagaan dalam sistem pengawasan jabatan notaris di Indonesia. Ketiadaan delineasi fungsi yang jelas antara pengawasan etik dan administratif menciptakan ruang abu-abu dalam pelaksanaan sanksi, mengurangi kepercayaan publik, serta menurunkan efektivitas pembinaan etik secara menyeluruh. Pengawasan yang efektif harus didasarkan pada koordinasi kelembagaan yang sistemik, prinsip checks and balances, serta berorientasi pada akuntabilitas dan transparansi.

Oleh karena itu, reformasi regulasi kelembagaan menjadi hal yang sangat penting. Reformasi ini tidak hanya berkutat pada pembaruan kode etik, melainkan juga mencakup pembentukan sistem pengawasan terintegrasi yang berbasis teknologi informasi. Penguatan payung hukum menjadi fondasi legal-institusional dalam menata ulang hubungan antara organisasi profesi, negara, dan masyarakat dalam ranah pengawasan etik jabatan notaris.

Dalam konteks ini, prinsip-prinsip Ius Decalogum 2045 berperan sebagai panduan normatif untuk mendesain ulang sistem kelembagaan pengawasan yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan deterministik dalam menjamin kesinambungan etika jabatan. Implementasi teknologi digital dalam pelaporan dan audit etik publik dapat mendorong terciptanya sistem pengawasan yang adaptif, partisipatif, dan berkeadaban. Integrasi regulasi nasional dengan standar etik global juga menjadi langkah penting agar jabatan notaris tidak terisolasi dalam arus globalisasi nilai-nilai hukum dan hak asasi manusia.

Dengan demikian, reformasi regulasi kelembagaan pengawasan etik jabatan notaris bukan pilihan, melainkan prasyarat fundamental untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang berintegritas, berkelanjutan, dan terpercaya menuju Indonesia Emas 2045.

3. Fragmentasi, Komersialisasi, dan Krisis Kepercayaan terhadap Jabatan Notaris

Studi empiris menunjukkan bahwa komersialisasi layanan kenotariatan telah melemahkan idealisme jabatan notaris sebagai officium nobile. Di berbagai daerah, ditemukan praktik tidak transparan dalam penetapan tarif, pemalsuan dokumen, serta pengabaian prinsip kehati-hatian dalam proses validasi identitas para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta. Kondisi tersebut diperparah oleh ketiadaan sistem pelaporan etik yang terstandarisasi dan minimnya platform digital yang memadai untuk proses verifikasi dan penyaluran pengaduan masyarakat. Hal ini semakin memperburuk defisit akuntabilitas etik jabatan notaris.

Dalam sistem hukum komparatif, seperti di Prancis dan Belanda, penegakan kode etik notaris tidak hanya menjadi tanggung jawab organisasi profesi, melainkan juga diawasi secara independen oleh Chambre des Notaires yang beroperasi secara otonom dan transparan. Model tersebut menegaskan pentingnya pemisahan fungsi pengawasan internal oleh organisasi profesi dan pengawasan eksternal oleh negara untuk menjaga mekanisme checks and balances yang efektif dalam menjaga integritas jabatan notaris.

4. Due Process, Pendidikan Etik, dan Literasi Digital sebagai Pilar Reformasi Etik Jabatan Notaris

Berdasarkan kajian komparatif, reformasi kode etik jabatan notaris di Indonesia harus dibangun di atas tiga pilar strategis yang saling mendukung dan memperkuat.

Pilar pertama, penguatan prinsip due process of law dalam setiap pemeriksaan etik. Dalam kerangka negara hukum yang menjunjung keadilan prosedural, setiap notaris yang diperiksa harus dijamin haknya untuk didengar (audi alteram partem), menjalani proses pemeriksaan kolektif dan objektif, serta menghadapi mekanisme sanksi yang transparan melalui publikasi putusan etik sebagai bagian dari sistem akuntabilitas publik. Prinsip ini tidak hanya memperkuat keadilan prosedural, tetapi juga merefleksikan integritas kelembagaan jabatan notaris sebagai wajah hukum publik.

Pilar kedua, integrasi pendidikan etik secara sistematis dan berkelanjutan dalam seluruh siklus jabatan notaris. Penguatan kurikulum Ujian Kode Etik Notaris (UKEN) harus menitikberatkan pada internalisasi nilai-nilai etik yang kontekstual dan responsif terhadap perubahan sosial. Di negara seperti Jerman dan Kanada, pendidikan etik tidak berhenti pada tahap prajabatan, melainkan dilanjutkan melalui program continuous professional development berbasis capacity building. Model ini menunjukkan bahwa pembinaan etik merupakan proses berkelanjutan yang terintegrasi dengan dinamika sosial dan teknologi, bukan sekadar formalitas administratif.

Pilar ketiga, digitalisasi sistem pelaporan dan verifikasi etik jabatan notaris sebagai bagian dari reformasi kelembagaan adaptif terhadap teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi digital mempercepat proses pelaporan dan penanganan pelanggaran etik, serta menciptakan ekosistem pengawasan yang transparan, partisipatif, dan dapat diakses publik. Langkah ini mewujudkan konsep Cyber Notary di era transformasi hukum digital dan mencerminkan paradigma hukum masa depan yang futuristik, deterministik, dan responsif. Dalam konteks Ius Integrum Nusantara 2045, digitalisasi bukan sekadar transformasi teknis, melainkan wujud sistem hukum yang mampu memprediksi perubahan sosial, menjamin kesinambungan keadilan, dan memberdayakan masyarakat dalam kerangka hukum yang berkeadaban.

Ketiga pilar tersebut merupakan upaya konstruktif menata ulang arsitektur etik jabatan notaris secara konseptual, normatif, dan kelembagaan. Reformasi ini mutlak diperlukan agar jabatan notaris tidak sekadar menjalankan fungsi legal-formal, tetapi benar-benar menjadi penjaga moralitas hukum dan kepercayaan publik di tengah kompleksitas tantangan hukum nasional dan global.

5. Membangun Kode Etik sebagai Pilar Peradaban Hukum

Reformasi tata kelola etik jabatan notaris tidak dapat dipandang sebagai persoalan internal organisasi semata, melainkan merupakan langkah strategis yang berdampak pada martabat dan integritas sistem hukum nasional secara menyeluruh. Dalam kerangka Ius Integrum Nusantara, jabatan notaris memiliki peran krusial sebagai penjaga peradaban hukum yang menempatkan nilai keadilan, pluralisme, dan budaya hukum berkeadaban di pusat praktik hukum. Kode etik jabatan notaris bukan sekadar norma perilaku profesional yang mengatur tata kerja, melainkan fondasi moral yang menopang legitimasi akta sebagai instrumen utama kepercayaan publik dan jaminan kepastian hukum dalam sistem peradilan dan administrasi hukum nasional. Konsep officium fidei publica menegaskan posisi notaris sebagai pejabat publik yang memikul amanat menjaga kepercayaan masyarakat melalui proses legal formal yang transparan dan bertanggung jawab.

Secara normatif, UUJN menegaskan bahwa notaris harus melaksanakan tugas dengan asas independensi, integritas, dan kehati-hatian, sekaligus mengutamakan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, kode etik merupakan instrumen vital yang mengikat dan mengawal praktik jabatan agar tetap berada dalam koridor moral dan hukum yang jelas.

Namun, tantangan era disrupsi dan digitalisasi menghadirkan kompleksitas yang menuntut reformasi menyeluruh dalam tata kelola etik jabatan notaris. Fragmentasi integritas, maraknya praktik komersialisasi layanan, penyalahgunaan kewenangan, serta ketidakterpaduan sistem pengawasan internal dan eksternal menjadi ancaman serius bagi kredibilitas jabatan notaris. Reformasi etika jabatan harus dibangun atas tiga pilar strategis, yakni penguatan prinsip due process, pendidikan etik berkelanjutan, dan digitalisasi sistem pelaporan serta verifikasi etik. Secara filosofis, reformasi ini berlandaskan kesadaran bahwa jabatan notaris bukan hanya pelaksana prosedur legal formal, melainkan representasi nilai-nilai luhur hukum nasional yang berkeadaban.

Dengan menempatkan integritas dan akuntabilitas sebagai prinsip fundamental, reformasi tata kelola etik jabatan notaris menjadi landasan utama dalam membangun sistem hukum yang berkeadaban, transparan, dan berkelanjutan.

6. Implikasi Praktis dan Rekomendasi Kebijakan

Reformasi tata kelola etik jabatan notaris harus diterjemahkan ke dalam langkah-langkah praktis yang konkret dan terukur, yaitu:

Pertama, perlu dilakukan penyusunan ulang regulasi yang mengatur pembagian kewenangan antara Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris (MPN). Regulasi ini harus secara jelas mendelineasi fungsi pengawasan etik dan administratif untuk menghindari tumpang tindih kewenangan yang selama ini menimbulkan fragmentasi pengawasan dan melemahkan akuntabilitas.

Kedua, implementasi sistem digital untuk pelaporan dan verifikasi pelanggaran etik harus diprioritaskan. Sistem ini harus dirancang dengan standar keamanan tinggi, transparansi, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Pengembangan platform digital tersebut tidak hanya mempercepat proses penanganan aduan, tetapi juga membuka ruang partisipasi publik sebagai pengawas eksternal yang meningkatkan legitimasi jabatan notaris di mata masyarakat.

Ketiga, penguatan pendidikan etik harus menjadi program wajib dalam pengembangan karir notaris. Pemerintah dan organisasi profesi harus bekerja sama untuk mengembangkan modul pendidikan etik yang kontekstual dan mutakhir, serta menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan yang mampu menjawab dinamika sosial, teknologi, dan global. Pendekatan ini penting agar notaris tidak hanya memahami aspek normatif, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai moral dan tanggung jawab sosial secara mendalam.

Keempat, penguatan kultur etika melalui pembinaan internal yang berkelanjutan harus dijadikan prioritas organisasi profesi. Pembinaan ini dapat dilakukan melalui mentoring, coaching, serta dialog etis yang melibatkan seluruh lapisan anggota, sehingga terbentuk kesadaran kolektif untuk menjaga kehormatan jabatan dan mencegah praktik penyimpangan.

Kelima dan terakhir, integrasi standar etik nasional dengan prinsip-prinsip etik internasional perlu menjadi perhatian utama, agar jabatan notaris di Indonesia dapat sejajar dengan profesi serupa di negara lain yang memiliki sistem pengawasan etik yang matang dan transparan. Sinergi ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam ranah global dan mendukung agenda hukum internasional yang mengedepankan transparansi dan keadilan.

7. Amanah Oleh Negara Dan Masyarakat

Kajian ini menegaskan bahwa jabatan notaris bukan sekadar entitas teknis administratif, melainkan institusi moral yang memegang peranan sentral dalam menjaga integritas dan legitimasi sistem hukum nasional. Sebagai pejabat publik yang diberi amanah oleh negara dan masyarakat, notaris harus berdiri pada pijakan etika yang kuat, menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

Dalam kerangka Ius Integrum Nusantara 2045 dan Ius Decalogum 2045, reformasi etik jabatan notaris merupakan langkah strategis yang tidak bisa ditawar lagi. Melalui pendekatan konseptual, normatif, dan filosofis yang mendalam, serta implementasi praktis yang adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi, jabatan notaris dapat terus menjadi pilar utama peradaban hukum yang berkeadaban dan berkelanjutan.

Reformasi ini tidak hanya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum, tetapi juga menjadikan jabatan notaris sebagai simbol integritas, profesionalisme, dan kemajuan hukum Indonesia di era globalisasi. Dengan demikian, reformasi etik jabatan notaris merupakan kontribusi nyata dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang tangguh, inklusif, dan adaptif untuk menghadapi tantangan masa depan.

Reformasi Etik Notariat dalam Paradigma Hukum Berkeadaban

Dalam sistem hukum Indonesia yang tengah bertransformasi menuju tata kelola yang lebih adaptif dan berkeadaban, jabatan notaris tidak dapat direduksi sekadar sebagai profesi teknokratis, melainkan sebagai institusi hukum publik yang memiliki kedudukan strategis dalam menjamin legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak keperdataan. Melalui fungsi officium nobile dan officium trust, notaris menjadi pilar penting dalam menjaga integritas otentikasi hukum sekaligus menegakkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keadilan tertulis. Sejarah panjang kenotariatan Indonesia—yang berakar dari sistem kolonial Belanda hingga berkembang dalam konteks negara hukum pasca-reformasi—menunjukkan bahwa peran notaris tidak hanya teknis, tetapi sarat dengan tanggung jawab moral, sosial, dan institusional.

Namun demikian, dinamika zaman, terutama disrupsi teknologi, digitalisasi dokumen, dan meningkatnya informalitas hukum, telah menimbulkan tantangan baru terhadap eksistensi dan kredibilitas etik profesi notaris. Kondisi ini menuntut reformasi struktural terhadap tata kelola etika, khususnya dalam tubuh Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang secara yuridis merupakan satu-satunya organisasi profesi notaris yang diakui negara. Reformasi ini tidak sekadar menyangkut aspek administratif atau organisasi internal, tetapi menyentuh substansi peran etik notaris sebagai penjaga keadaban hukum nasional.

Secara normatif, Pasal 82 ayat (4) dan (5) UU Nomor 30 Tahun 2004 jo. UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan kedudukan INI sebagai corpus unicum—lembaga tunggal pembinaan profesi. Posisi ini telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 009/PUU-III/2005 dan No. 63/PUU-XII/2014, yang menegaskan peran konstitusional INI dalam menjaga integritas profesi notaris sebagai bagian dari pelayanan hukum publik. Lebih lanjut, Permenkumham No. 24 Tahun 2025 mengintroduksi model tata kelola kenotariatan modern yang menempatkan INI sebagai mitra strategis negara dalam pengawasan dan pembinaan jabatan notaris, termasuk dalam konteks etik dan profesionalisme.

Akan tetapi, keberadaan norma hukum formal belum tentu menjamin implementasi etik secara substantif. Dalam praktiknya, muncul sejumlah problem struktural dan fungsional, antara lain:

Belum adanya indikator objektif untuk menilai pelanggaran etik yang kontekstual dan berkeadilan, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan akses pengawasan.

Rendahnya literasi etik dan digital di kalangan notaris muda, yang membuka celah terhadap pelanggaran berbasis kelalaian atau ketidaktahuan.

Tertutupnya proses penyelesaian pelanggaran etik, yang menciptakan kesan elitis dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme internal organisasi.

Minimnya partisipasi anggota dalam penyusunan kebijakan etik, sehingga terjadi disjungsi antara kebijakan pusat dan kebutuhan daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola etik tidak dapat lagi bertumpu pada pendekatan legal-formal semata, melainkan membutuhkan rekonstruksi etik berbasis pendekatan integratif-transformatif dalam bingkai Ius Integrum Nusantara 2045. Konsep ini menekankan bahwa hukum bukan hanya kumpulan norma tertulis, tetapi sistem nilai hidup yang menjamin keadilan berkelanjutan, merespons perubahan sosial, dan menghargai keberagaman budaya hukum.

Dalam perspektif ius integrum, kode etik harus merepresentasikan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, bukan hanya standar kepatuhan formalistik. Sejarah panjang kenotariatan—sejak pengangkatan Melchior Kerchem pada tahun 1620, hingga berdirinya De Nederlandsch-Indische Notarieele Vereeniging pada 1908—membuktikan bahwa notaris adalah aktor moral dalam ekosistem hukum, bukan sekadar pembuat akta. Legitimasi moral ini merupakan basis utama keberterimaan sosial terhadap produk hukum yang dikeluarkan oleh notaris.

Untuk menjawab tantangan tersebut, reformasi tata kelola etik INI perlu disusun berdasarkan prinsip value-driven governance, melalui beberapa langkah strategis:

Digitalisasi sistem pelaporan dan pengawasan etik, dengan membangun platform daring yang memungkinkan transparansi dan partisipasi publik.

Penyelenggaraan pendidikan etik berkelanjutan, yang menggabungkan literasi digital, filsafat hukum, dan simulasi cyber notary, untuk seluruh jenjang anggota.

Penguatan mekanisme audit etik secara independen dan partisipatif, melibatkan unsur masyarakat sipil, akademisi, dan profesional lintas sektor hukum.

Pembaruan struktur AD/ART INI, dengan menyisipkan prinsip-prinsip ius integrum sebagai norma dasar yang menjiwai seluruh instrumen etik organisasi.

Sebagai perbandingan, sistem kenotariatan Prancis yang terpusat melalui Conseil Supérieur du Notariat dan sistem federal Jerman yang mengedepankan pengawasan regional berbasis konteks lokal menunjukkan bahwa sentralisasi tidak harus mengorbankan desentralisasi partisipatif. Di sisi lain, model pluralis Amerika Serikat menawarkan fleksibilitas tinggi tetapi sering kali mengabaikan integritas kelembagaan. Indonesia melalui INI memiliki peluang membangun model hibrida yang menjembatani legitimasi sentral dengan aspirasi lokal dalam satu kerangka etik nasional yang adaptif dan pluralistik (Merryman & Pérez-Perdomo, 2007).

Reformasi etik notaris harus diarahkan untuk meneguhkan posisi notaris sebagai bagian dari civil justice ecosystem—penopang sistem keadilan berbasis kepercayaan publik, bukan hanya sebagai pelaksana tugas administratif. Penataan ulang kode etik INI adalah jalan menuju transformasi hukum yang tidak hanya rule-based, tetapi juga value-driven, tidak hanya legalistik, tetapi juga etis, humanistik, dan kontekstual.

Dengan demikian, INI di masa depan tidak cukup berfungsi sebagai lembaga administratif yang menjaga status quo, tetapi harus tampil sebagai institusi etik-ideologis yang memimpin reformasi kenotariatan Indonesia. Dalam momentum menuju 2045, ketika Indonesia memasuki era emas demokrasi hukum, inilah saat yang tepat untuk menentukan: apakah kita akan mempertahankan sistem hukum yang stagnan, atau membangun sistem kenotariatan yang mencerminkan cita hukum nasional—adil, beradab, dan manusiawi.

Membangun Hukum Profesi yang Berkeadaban

Dalam arsitektur sistem hukum Indonesia yang terus mengalami evolusi menuju tatanan yang lebih partisipatif, adaptif, dan berkeadaban, jabatan notaris memegang posisi strategis sebagai ujung tombak penciptaan legalitas formal dalam kehidupan masyarakat. Notaris bukan sekadar alat administratif, melainkan figur legal yang mewakili kepercayaan negara kepada masyarakat, dan sebaliknya, kepercayaan masyarakat terhadap jaminan hukum negara. Dalam kerangka ini, organisasi profesi notaris tidak hanya sekadar representasi struktural, melainkan juga harus menjadi representasi substantif dari moralitas hukum, etika profesional, dan refleksi tanggung jawab sosial jabatan. Oleh sebab itu, perangkat organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), sebagai satu-satunya wadah profesi yang diakui dalam sistem hukum nasional berdasarkan Pasal 82 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), perlu dikaji ulang dan direformulasi agar mampu menjawab kebutuhan hukum modern dengan pendekatan yang lebih holistik, prediktif, dan integratif dalam kerangka Ius Integrum Nusantara 2045.

Organisasi profesi, secara konseptual, bukanlah lembaga administratif semata, melainkan institutio moralis—institusi moral yang bertanggung jawab menanamkan dan menegakkan nilai etik dalam praktik profesional anggotanya. Fungsi pembinaan dan pengawasan etik tidak hanya diorientasikan pada kepatuhan formal, tetapi harus menumbuhkan kesadaran etik sebagai basis legitimasi sosial jabatan. Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan alat kelengkapan organisasi INI—seperti Rapat Anggota, Dewan Kehormatan (tingkat pusat, wilayah, dan daerah), Mahkamah Perkumpulan—secara normatif telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Kongres Luar Biasa INI tahun 2015. Namun secara faktual, masih terdapat gap antara struktur normatif tersebut dengan efektivitas kinerja etik dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi saat ini.

Dengan menerapkan pendekatan yuridis-normatif dan historis-filosofis, struktur etika dalam tubuh organisasi INI dapat dikritisi dalam dua ranah: pertama, lemahnya kapabilitas kelembagaan dalam mendeteksi dan merespons pelanggaran etik secara progresif dan preventif; dan kedua, minimnya rekontekstualisasi nilai-nilai etik yang relevan dengan perkembangan teknologi informasi dan praktik hukum digital, termasuk konsep cyber notary. Sejarah jabatan notaris di Indonesia menunjukkan bahwa peran notaris tidak pernah lepas dari legitimasi moral yang dilekatkan oleh negara dan masyarakat sejak masa kolonial (Kleden, 2022). Jabatan ini tumbuh sebagai pilar peradaban hukum tertulis, dan tidak semestinya terjebak dalam rutinitas administratif semata. Dalam kerangka ini, penguatan instrumen etika bukan hanya keharusan normatif, tetapi juga tuntutan historis dan tanggung jawab sosial.

Paradigma Ius Integrum Nusantara 2045 memperkenalkan pendekatan sistem hukum yang futuristic, deterministic, dan responsive, yaitu hukum yang mampu memprediksi arah perubahan sosial, menjamin kesinambungan keadilan, dan memberdayakan masyarakat dalam konteks pluralisme hukum yang berkeadaban. Dalam konteks ini, sistem pengawasan etik dalam organisasi notaris perlu dibangun bukan hanya untuk menegakkan disiplin, tetapi sebagai mekanisme penguatan integritas kolektif yang reflektif terhadap nilai-nilai Pancasila, hukum adat, dan perkembangan teknologi hukum global. Sistem ini menuntut transformasi struktur kelembagaan Dewan Kehormatan dan Mahkamah Perkumpulan menjadi entitas yang tidak hanya independen secara administratif, tetapi juga adaptif secara ideologis dan teknologi.

Konseptualisasi Four Point Determination Notary merupakan derivasi praktis dari paradigma Ius Integrum Nusantara yang dirancang untuk menghadirkan sistem hukum kenotariatan yang integratif-transformatif, yaitu sistem yang tidak hanya menjaga kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan dan menjembatani keragaman nilai lokal. Empat pilar dalam kerangka ini—futuristic, deterministic, responsive, dan pluralistic—mesti menjadi dasar dalam pembaruan sistem etika jabatan notaris. Notaris sebagai aktor legal tidak dapat bersikap pasif di tengah akselerasi transformasi sosial, terutama dalam konteks digitalisasi hukum dan peningkatan ekspektasi publik terhadap layanan hukum yang transparan dan akuntabel. Oleh sebab itu, pendidikan etik dalam jabatan notaris, termasuk materi Ujian Kode Etik Notaris (UKEN), harus direkonstruksi dengan pendekatan studi kasus, simulasi dilema etis, serta integrasi teknologi informasi dalam analisis etik.

Sebagai ilustrasi implementasi nilai futuristic, notaris diharapkan dapat mengantisipasi perubahan praktik hukum berbasis blockchain, penggunaan sertifikat digital, serta implikasi hukum kecerdasan buatan dalam transaksi perdata. Dalam kerangka deterministic, sistem etik jabatan harus mampu memberikan standar yang pasti dan tegas terhadap pelanggaran, namun tetap mempertimbangkan asas keadilan substantif. Dalam konteks responsive, Dewan Kehormatan tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana sanksi, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran etik yang berkelanjutan. Sedangkan nilai pluralistic mengharuskan bahwa dalam menjalankan tugas, notaris wajib mempertimbangkan nilai hukum adat dan kearifan lokal selama tidak bertentangan dengan hukum nasional, untuk menjaga legitimasi budaya dalam sistem hukum nasional.

Dalam perbandingan komparatif, banyak negara di dunia memperkuat fungsi etik melalui lembaga independen yang didukung digitalisasi sistem pengawasan. Di Prancis, Conseil Supérieur du Notariat melaksanakan fungsi pengawasan etik dengan mekanisme disiplin yang transparan, berbasis e-audit. Di Jerman, Notarkammer melakukan fungsi pengawasan dengan wewenang mandiri terhadap anggotanya. Indonesia melalui INI memiliki peluang besar untuk merancang model hibrida yang menggabungkan legitimasi sentral dan partisipasi lokal dalam satu kerangka etik nasional yang adaptif dan pluralistik (Merryman & Pérez-Perdomo, 2007).

Struktur alat kelengkapan organisasi INI perlu dilihat sebagai sistem organik yang berfungsi dinamis dalam memelihara ekosistem keadilan profesi. Rapat Anggota sebagai forum tertinggi tidak boleh hanya menjadi forum seremonial, tetapi harus menjalankan fungsi legislasi internal yang partisipatif. Mahkamah Perkumpulan sebagai forum yudikatif internal harus memperkuat kredibilitasnya melalui transparansi dan keterbukaan putusan yang dapat diakses publik. Dewan Kehormatan, sebagai pilar etik, harus menjalankan fungsi pengawasan tidak hanya dari aspek pelaporan, tetapi juga melakukan early warning system melalui audit etik dan pengawasan internal proaktif.

Penegakan etik dalam kerangka Ius integrum Nusantara 2045 tidak semata bertujuan menjaga nama baik jabatannya, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. Oleh karena itu, pembaruan sistem etik harus menjadi agenda utama dalam reformasi kelembagaan INI menuju organisasi profesi yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga etis, reflektif, dan adaptif. Dalam jangka panjang, organisasi profesi notaris tidak cukup menjadi penata keanggotaan, tetapi harus bertransformasi menjadi aktor moral dan institusi konstitusional yang menanamkan nilai-nilai hukum progresif dan memberdayakan masyarakat melalui layanan hukum yang manusiawi dan berkeadilan.

Ius Decalogum 2045: Etika Pembangunan Hukum Nusantara bagi Jabatan Notaris

Adapun “Ius Decalogum 2045”, atau Hukum Sepuluh Etika 2045, merupakan manifestasi etika pembangunan hukum Nusantara yang ditujukan sebagai arah transformasi hukum nasional menuju Indonesia Emas 2045. Sepuluh prinsip etika normatif yang terkandung di dalamnya bukan hanya berfungsi sebagai pedoman pembangunan hukum secara umum, melainkan juga sebagai kerangka etik-normatif bagi jabatan Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Umum dengan kewenangan atribusi dari undang-undang. Sebagai Pejabat Umum, Notaris diberi mandat konstitusional untuk melayani masyarakat dengan menghadirkan alat bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Kondisi ini menjadikan Notaris bukan sekadar pelaku administratif, melainkan bagian integral dari arsitektur pembangunan hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum di Indonesia. Dalam kerangka Ius Integrum Nusantara, hukum dipahami sebagai sistem utuh dan terpadu yang menyatukan hukum positif, cita hukum, keadilan substantif, serta integrasi wilayah dan budaya Nusantara. Notaris menempati posisi sentral dalam sistem ini, karena setiap akta autentik yang dibuatnya adalah kristalisasi hukum yang hidup sekaligus instrumen pengikat bagi kepastian dalam kehidupan masyarakat.

Sepuluh Etika Pembangunan Hukum 2045 bagi Notaris

Dekalog ini menghadirkan prinsip-prinsip fundamental dan aplikatif yang dapat diproyeksikan secara langsung ke dalam tugas jabatan Notaris, yakni: landasan Pancasila; integritas dan kejujuran; keadilan substantif; kepastian hukum; penghormatan hak asasi manusia; inklusivitas dan keadilan sosial; integrasi Nusantara; akuntabilitas; adaptivitas global; serta orientasi keberlanjutan generasi mendatang. Prinsip-prinsip tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk kerangka etik-normatif yang menerjemahkan nilai moral ke dalam praktik jabatan Notaris sehari-hari—menegaskan bahwa akta autentik bukan hanya sah secara formal, tetapi juga mencerminkan keadilan, inklusivitas, dan tanggung-jawab sosial.

Berikut pengembangan substansi makna hukum dari setiap unsur dalam Sepuluh Etika Pembangunan Hukum 2045 untuk Jabatan Notaris, disusun secara struktural dan sistemik, dengan penekanan konseptual, normatif, dan filosofis:

1. Landasan Pancasila:

Notaris sebagai pejabat umum harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber tertinggi dari semua norma hukum nasional. Hal ini bermakna bahwa setiap tindakan kenotariatan tidak hanya sekadar memenuhi prosedur formal, tetapi harus mencerminkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kajian empiris menunjukkan bahwa pengamalan Pancasila oleh Notaris—misalnya dalam menjaga harkat dan martabat jabatan sebagai officium nobile—menguatkan legitimasi sosial jabatan mereka. Secara hukum normatif, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN) yang mengatur kewajiban Notaris bertindak jujur, mandiri, dan tidak berpihak (Pasal 16 ayat 1) menjadi manifestasi operasional dari nilai Pancasila dalam praktik. Penguatan landasan Pancasila memastikan bahwa jabatan Notaris tidak menjadi sekadar profesi teknis, melainkan institusi moral yang menjaga keadaban hukum Nusantara.

2. Integritas dan Kejujuran:

Notaris wajib menjamin integritas pribadi dan profesional sebagai fondasi etika jabatan. Secara konseptual, integritas berarti keselarasan antara ucapan, tindakan, dan nilai yang dipegang; kejujuran berarti keterbukaan dan kebenaran dalam seluruh proses kenotariatan. Normatif-yuridis, kewajiban bertindak jujur dan tidak berpihak diamanatkan oleh UUJN Pasal 16 ayat 1. Secara filosofis, integritas dan kejujuran mencerminkan karakter officium fidei publica—jabatan berbasis kepercayaan publik. Jika integritas dilemahkan, maka kekuatan pembuktian akta autentik dapat tergerus dan legitimasi jabatan terancam. Sebuah studi menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap syarat formal memperoleh dampak negatif terhadap kekuatan pembuktian akta. Oleh karena itu, penguatan integritas dan kejujuran bukan sekadar pilihan etik, tetapi prasyarat fungsional dan normatif untuk keberlanjutan jabatan Notaris.

3. Keadilan Substantif:

Keadilan substantif berarti bahwa akta yang dibuat oleh Notaris tidak hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga mencerminkan keadilan dalam arti sosial dan kemanusiaan—yakni bahwa pihak yang lebih lemah tidak dirugikan, bahwa distribusi beban dan manfaat adil, serta bahwa akta tidak memperkuat ketimpangan hukum. Secara normatif, meskipun UUJN mengatur formalitas, kebutuhan akan keadilan substantif semakin mendesak dalam konteks pluralisme dan perbedaan kesejahteraan di Nusantara. Dalam kerangka ius integrum, sistem hukum yang utuh harus menyatukan norma, nilai, dan realitas sosial. Dengan demikian, Notaris harus menjadi penjaga keadilan yang hidup, bukan hanya pelaksana prosedur. Ketiadaan regulasi yang memadai untuk mengatur honorarium Notaris berbasis keadilan misalnya menunjukkan bahwa prinsip ini masih memerlukan reformasi.

4. Kepastian Hukum:

Kepastian hukum mengacu pada kondisi di mana akta autentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diandalkan secara hukum dan sosial. Dalam UUJN Pasal 15 dan sekitarnya, akta Notaris diatur sebagai alat bukti tertinggi. Studi normatif menunjukkan bahwa ketika syarat formal tidak dipenuhi, kekuatan pembuktian akta dapat melemah. Dengan demikian, tugas Notaris adalah memastikan bahwa setiap akta tidak hanya sah secara formal, tetapi juga tahan uji secara materiil. Kepastian hukum juga mencakup transparansi, keamanan data, dan konsistensi prosedur—yang menjadi semakin penting dalam era digitalisasi.

5. Penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM):

Notaris sebagai pejabat umum harus menghormati hak asasi manusia para pihak yang dilayaninya, termasuk hak atas kebebasan berkontrak, hak milik, hak atas informasi dan privasi, serta perlindungan terhadap diskriminasi. Secara normatif, UUD 1945 Pasal 28 dan seterusnya menjamin HAM, dan UUJN mengatur bahwa Notaris harus bertindak jujur dan tidak berpihak. Secara filosofis, penghormatan HAM menegaskan bahwa akta autentik bukan hanya kontrak antar pihak, tetapi juga instrumen sosial yang harus mempertimbangkan martabat manusia dan kewajiban keadilan. Dengan demikian, Notaris harus beroperasi dalam kerangka menghormati HAM—termasuk dalam penanganan data pribadi dan kerahasiaan akta.

6. Inklusivitas dan Keadilan Sosial:

Prinsip ini menegaskan bahwa layanan kenotariatan harus terbuka dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat—tanpa diskriminasi sosial-ekonomi, wilayah, atau budaya. Sebagai pejabat publik, Notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa akta yang dibuat tidak memperkuat ketidakadilan sosial dan bahwa pihak rentan mendapat akses yang adil terhadap layanan. Konseptualnya, inklusivitas menembus sekat formal dan menghubungkan fungsi jabatan dengan keadilan sosial, yang juga merupakan nilai Pancasila. Praktiknya, inklusivitas memerlukan adaptasi prosedural, tarif yang adil, dan edukasi masyarakat agar memahami hak dan kewajibannya.

7. Integrasi Nusantara:

Indonesia sebagai negara plural memerlukan sistem hukum yang terintegrasi di seluruh wilayah dan budaya. Notaris sebagai pejabat umum harus mendukung integrasi tersebut melalui akta autentik yang berlaku secara nasional dan mencerminkan keragaman budaya hukum. Konsep ius integrum menekankan bahwa hukum tidak dapat terpisah dari nilai budaya dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, akta Notaris harus mampu menjembatani kepentingan lintas daerah, menghormati kearifan lokal, dan memperkuat kesatuan hukum nasional. Dalam konteks kenotariatan, hal ini berarti standar pelayanan, akses ke wilayah terpencil, dan harmonisasi regulasi menjadi penting.

8. Akuntabilitas:

Akuntabilitas berarti bahwa Notaris harus bertanggung jawab secara etik, administratif, dan hukum atas akta yang dibuat dan layanan yang diberikan. Ia tidak hanya bertanggung kepada para pihak, tetapi juga kepada organisasi profesi, negara, dan generasi mendatang. Konsekuensi normatifnya muncul dalam pengaturan pengawasan, kode etik, dan mekanisme sanksi dalam UUJN dan organisasi profesi. Dalam perspektif filosofis, akuntabilitas membentuk kepercayaan publik terhadap institusi, yang menjadi fondasi legitimasi hukum. Tanpa akuntabilitas yang jelas dan transparan, jabatan Notaris berisiko kehilangan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat.

9. Adaptivitas Global:

Adaptivitas global mengharuskan Notaris untuk merespons perkembangan teknologi, regulasi internasional, dan perubahan praktik hukum global—misalnya digitalisasi akta, kontrak elektronik, dan smart contracts. Studi terkini menunjukkan bahwa terdapat ketidakharmonisan regulasi antara UUJN dan UU ITE terkait akta digital. Dengan demikian, Notaris harus mampu memperbarui pengetahuan, prosedur, dan etika agar tetap relevan dan sah secara internasional. Adaptivitas bukan hanya memilih teknologi, tetapi memastikan bahwa teknologi digunakan dalam kerangka etika, keamanan hukum, dan nilai lokal yang berkeadaban.

10. Orientasi Keberlanjutan Generasi Mendatang:

Prinsip ini menegaskan bahwa tindakan Notaris hari ini akan berdampak lintas generasi—baik melalui akta waris, aset lingkungan, maupun geregulasi keluarga dan komunal. Notaris harus mempertimbangkan keberlanjutan nilai hukum, sosial, maupun ekologis dalam pembuatan akta. Konseptualnya, orientasi ini menghubungkan hak generasi sekarang dengan hak generasi kemudian, sesuai prinsip inter-generational justice dalam teori keadilan. Normatifnya, Notaris harus menimbang dampak jangka panjang dari akta yang dibuatnya, termasuk warisan budaya dan hukum. Sebagai penjaga keadaban hukum Nusantara, orientasi keberlanjutan menegaskan bahwa layanan kenotariatan bukan hanya untuk masa kini, tetapi untuk generasi mendatang.

Dengan demikian, berdasarkan hasial kajian ini keberadaan sepuluh prinsip ini membentuk kerangka etik-normatif yang tidak berdiri sendiri melainkan saling terkait dan membentuk sistem nilai yang memandu praktik jabatan Notaris secara utuh. Prinsip-prinsip ini menjembatani antara legalitas formal dan keadilan substantif, antara teknologi dan budaya hukum Nusantara, serta antara akta sebagai alat administratif dan sebagai instrumen kepercayaan publik. Dengan demikian, akta autentik yang dibuat oleh Notaris tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mencerminkan keadilan, inklusivitas, dan tanggung-jawab sosial—yang pada akhirnya memperkuat legitimasi jabatan Notaris dalam sistem hukum nasional yang berkeadaban.

Signifikansi Ius Decalogum 2045 bagi Jabatan Notaris

Dengan dimensi etik tersebut, Ius Decalogum 2045 bukan sekadar daftar etika pembangunan hukum, melainkan kerangka normatif yang berfungsi sebagai (1) instrumen akademik dalam studi hukum normatif-empiris yang menegaskan posisi Notaris sebagai aktor utama pembangunan hukum autentik di Indonesia, (2) pedoman kebijakan strategis bagi organisasi jabatan Notaris dalam menjaga marwah jabatan dan memperkuat sistem layanan publik berbasis kepastian hukum, serta (3) sumber inspirasi etik yang meneguhkan peran Notaris bukan sekadar sebagai pelayan hukum, tetapi sebagai penjaga peradaban hukum Nusantara yang menyatukan kepastian, keadilan, dan kemanusiaan. Dengan demikian, di bawah kerangka Ius Decalogum 2045 Notaris bukan hanya pelaksana kewenangan, tetapi juga penjaga keautentikan hukum yang berlandaskan etika luhur, pengawal kepastian yang berwawasan keadilan, serta pengabdi masyarakat yang mengutamakan integritas sebagai fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045.

Ius Decalogum 2045: Landasan Etika, Hukum, dan Peradaban Jabatan Notaris

1. Ius Decalogum 2045 sebagai Instrumen Akademik dalam Studi Hukum Normatif-Emperis

Unsur pertama dari Ius Decalogum 2045 menegaskan posisi jabatan notaris sebagai subjek hukum aktif dalam pembangunan hukum autentik di Indonesia. Substansi hukumnya terletak pada pengakuan terhadap peran notaris bukan semata sebagai pelaksana teknis-administratif, melainkan sebagai aktor utama yang membentuk, mengaktualisasikan, dan menjamin keberlakuan hukum positif dalam praktik kenotariatan.

Sebagai instrumen akademik, Ius Decalogum 2045 menyediakan landasan teoretis dan metodologis bagi pengembangan studi hukum normatif-empiris yang melihat jabatan notaris dalam perspektif interdisipliner—menggabungkan norma, fakta sosial, dan nilai keadilan. Dalam konteks ini, akta otentik tidak sekadar dianggap sebagai produk formal, melainkan sebagai bentuk ekspresi normatif dari nilai-nilai hukum yang hidup (living law), yang mengandung pembuktian sempurna serta legitimasi sosial yang sah.

Secara konseptual, hal ini menempatkan jabatan notaris sebagai figur sentral dalam menjembatani antara hukum normatif dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Jabatan notaris dipahami sebagai institusi hukum yang menjaga kesinambungan antara legalitas dan legitimasi, antara teks hukum dan konteks sosial, serta antara norma dan etika.

2. Ius Decalogum 2045 sebagai Pedoman Kebijakan Strategis Organisasi Jabatan Notaris

Unsur kedua dari Ius Decalogum 2045 menjadikannya sebagai norma internal dan pedoman kebijakan strategis bagi organisasi jabatan notaris. Peran ini menegaskan pentingnya Ius Decalogum 2045 sebagai acuan yuridis dalam penguatan tata kelola etik yang berorientasi pada kepastian hukum, integritas jabatan, serta pelayanan publik yang berkeadaban.

Secara normatif, pedoman ini memperkuat prinsip legal certainty yang menjadi fondasi sistem kenotariatan di Indonesia. Di samping itu, ia juga menyediakan kerangka untuk pembinaan, pengawasan, serta penegakan sanksi etik secara objektif dan konsisten. Ini menjadi landasan dalam mencegah deviasi perilaku jabatan yang berpotensi mencederai kepercayaan publik dan legitimasi hukum nasional.

Organisasi jabatan, dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (INI), bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh instrumen pengawasan etika berjalan selaras dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Ius Decalogum 2045. Hal ini mencakup pembinaan berkelanjutan, mekanisme pengaduan yang transparan, serta sistem pengawasan yang responsif terhadap dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi.

Dengan demikian, unsur ini menyempurnakan fungsi notaris dalam sistem hukum Indonesia sebagai pejabat publik yang tidak hanya tunduk pada hukum positif, tetapi juga bertanggung jawab secara etik dan moral atas tindakan hukumnya.

3. Ius Decalogum 2045 sebagai Sumber Inspirasi Etik dan Penjaga Peradaban Hukum Nusantara

Unsur ketiga menegaskan dimensi filosofis dari Ius Decalogum 2045, yakni sebagai sumber inspirasi etik yang menjadikan jabatan notaris sebagai penjaga peradaban hukum. Dalam kerangka ini, jabatan notaris tidak hanya dimaknai sebagai pelayan hukum yang menjalankan tugas formal, melainkan sebagai pemangku tanggung jawab moral untuk mewujudkan hukum yang adil, manusiawi, dan bermartabat.

Substansi hukumnya terletak pada penginternalisasian nilai-nilai luhur seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab sosial, dan keberpihakan terhadap kebenaran substantif. Jabatan notaris sebagai officium fidei publica dituntut untuk menjaga harmoni antara tiga asas utama hukum beradab: kepastian hukum (legal certainty), keadilan (justice), dan kemanusiaan (humanity). Ketiga asas ini menjelma sebagai wajah dari hukum Nusantara yang tidak hanya positivistik, tetapi juga berakar pada nilai-nilai kearifan lokal dan keadaban publik.

Dengan demikian, jabatan notaris menjalankan fungsi etik dan spiritual sebagai pilar kepercayaan publik yang mewujudkan hukum bukan sekadar dalam bentuk aturan, tetapi dalam nilai yang hidup di tengah masyarakat.

4. Ius Decalogum 2045 Sebagai Penguatan Aspek Konseptual, Normatif, dan Filosofis

Dalam keseluruhan bangun teorinya, Ius Decalogum 2045 mengintegrasikan aspek konseptual, normatif, dan filosofis sebagai fondasi integral bagi pembentukan etika jabatan notaris di Indonesia. Secara konseptual, Ius Decalogum 2045 mengukuhkan jabatan notaris sebagai agen pembangunan hukum autentik, yang mengemban tugas bukan hanya dalam ruang administratif, tetapi juga dalam ruang publik yang mengedepankan kepercayaan, integritas, dan keberadaban hukum. Secara normatif, kerangka ini memberikan rujukan sistematis bagi studi hukum normatif-empiris dalam merumuskan standar etik, sistem pengawasan, serta pembinaan jabatan yang sejalan dengan nilai-nilai dasar hukum nasional. Ia juga menjadi alat legitimasi bagi praktik-praktik kenotariatan yang menjunjung prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum.

Secara filosofis, Ius Decalogum 2045 memosisikan jabatan notaris sebagai bagian dari arsitektur peradaban hukum yang hidup dan berkembang. Notaris adalah pelayan publik yang memikul mandat etik untuk menjaga kebenaran hukum yang adil, inklusif, dan manusiawi. Ia bukan sekadar pengadministrasi dokumen, tetapi penjaga nilai hukum yang bertumpu pada kebaikan bersama.

5. Ius Decalogum 2045 sebagai Paradigma Reformasi Etik Jabatan Notaris

Ius Decalogum 2045 tidak dapat direduksi semata sebagai perangkat etik administratif. Ia adalah paradigma besar yang memayungi transformasi jabatan notaris menuju ke arah yang lebih integratif, humanistik, dan berkeadaban. Sebagai instrumen akademik, kebijakan normatif, dan inspirasi etik, ia menjadi pedoman strategis dalam menata ulang struktur etika kenotariatan yang adaptif terhadap zaman.

Reformasi etik yang berlandaskan pada Ius Decalogum 2045 menjadi prasyarat penting dalam membangun kembali legitimasi sosial jabatan notaris. Dengan mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan kesadaran etik yang tinggi, jabatan ini dapat kembali menjadi pilar kepercayaan masyarakat dalam menegakkan hukum yang sahih, adil, dan berdaya guna. Dalam kerangka Indonesia Emas 2045, jabatan notaris harus mengambil peran sebagai penjaga hukum yang tidak hanya bertindak atas nama negara, tetapi juga atas nama moralitas dan tanggung jawab kemanusiaan. Hanya dengan cara inilah, hukum Indonesia dapat tumbuh menjadi sistem yang inklusif, adaptif, dan berkeadaban.

Konteks Transformasi Sosial dan Tantangan Kontemporer

Transformasi sosial yang cepat, kemajuan teknologi digital yang massif, dan dinamika regulasi hukum di Indonesia menimbulkan tantangan signifikan bagi pelaksanaan kewenangan jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang mengemban fungsi negara dalam layanan hukum berbasis kepercayaan. Fenomena ini selaras dengan teori administrasi publik dan teori legitimasi hukum yang menegaskan bahwa efektivitas institusi publik tidak hanya diukur dari legalitas formal, tetapi juga dari akuntabilitas, integritas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat (Tyler, 2006; Beetham, 1991).

Dalam konteks ini, kerangka etik normatif Ius Decalogum 2045 menjadi semakin urgen sebagai landasan menjaga konsistensi antara fungsi formalitas hukum dan tuntutan keadilan substantif yang terus berkembang. Pedoman ini berakar pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta nilai luhur bangsa, sehingga tidak hanya mendasari tindakan formal, tetapi juga memberikan fondasi normatif yang mendalam bagi integritas dan netralitas pelaksanaan kewenangan Notaris.

Integrasi dengan Paradigma Ius Integrum Nusantara

Penerapan Ius Decalogum 2045 sangat relevan dengan paradigma Ius Integrum Nusantara yang memandang hukum sebagai sistem yang utuh dan terpadu, menggabungkan hukum positif, cita hukum, keadilan, dan integrasi sosial budaya. Dalam paradigma ini, jabatan Notaris tidak berfungsi sekadar sebagai aparat administratif, tetapi sebagai penjaga moral hukum yang berkontribusi pada terwujudnya keadilan sosial dan kepastian hukum inklusif. Sepuluh prinsip etik yang terkandung dalam Ius Decalogum 2045 memberikan kerangka kerja sistemik yang meliputi sumber nilai hukum (Pancasila), integritas, keadilan substantif, kepastian hukum, penghormatan hak asasi manusia, inklusivitas, integrasi hukum nasional, akuntabilitas publik, adaptasi teknologi, dan keberlanjutan hukum.

Implikasi Praktis dan Kebijakan

Secara praktis, Ius Decalogum 2045 menuntut revisi dan pembaruan kode etik jabatan Notaris, yang diselaraskan dengan prinsip-prinsip etik tersebut. Selain itu, perlu adanya penguatan pengawasan dan pendidikan etik berkelanjutan yang responsif terhadap tantangan digitalisasi layanan hukum. Adaptasi kebijakan publik juga diperlukan dalam mengembangkan sistem digital kenotariatan yang efisien dan sekaligus menjamin integritas data, keamanan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia sesuai standar internasional.

Dari sudut kebijakan, diperlukan reformasi struktural dan fungsional dalam sistem hukum nasional yang mengintegrasikan nilai-nilai etik ke dalam seluruh proses pembentukan, pelaksanaan, dan pengawasan hukum, khususnya dalam jabatan Notaris sebagai garda terdepan kepastian hukum. Konsep good governance menempatkan etika sebagai pilar utama untuk memastikan legitimasi dan efektivitas pelaksanaan tugas publik (Kaufmann et al., 2011).

Dengan demikian, Ius Decalogum 2045 bukan sekadar konstruksi normatif abstrak, melainkan instrumen etis yang menghubungkan aspek filosofis, yuridis normatif, dan hermeneutik dalam pembangunan hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan. Jabatan Notaris harus dipandang sebagai agent of ethical lawmaking and lawkeeping, yang perannya sangat krusial dalam menjembatani norma hukum dan nilai moral demi kepentingan bangsa dan negara dalam jangka panjang.

Menjaga Integritas Hukum Menuju Indonesia Emas 2045

Ius Decalogum 2045 memiliki signifikansi yang sangat mendalam bagi jabatan Notaris, tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga konseptual dan filosofis, sehingga menjadikannya lebih dari sekadar pedoman etika semata. Secara konseptual, Ius Decalogum 2045 mengukuhkan posisi Notaris sebagai aktor utama dalam pembangunan hukum autentik di Indonesia. Dengan demikian, Notaris bukan hanya pelaksana teknis kewenangan hukum, melainkan subjek hukum yang aktif berkontribusi dalam pembentukan tatanan hukum yang sahih dan berintegritas.

Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang kompleks dan dinamis, jabatan Notaris menempati posisi strategis sebagai pejabat umum yang mengikat fakta hukum ke dalam akta otentik. Ia menjembatani relasi privat dan publik dalam ranah hukum perdata serta berfungsi sebagai saksi legalitas atas perbuatan hukum. Namun, profesionalisme jabatan ini tidak dapat hanya diukur dari kepatuhan terhadap norma hukum positif. Dalam kerangka Ius Integrum Nusantara 2045—sebagai visi hukum Indonesia yang utuh, responsif, dan berakar pada konstitusionalitas serta keadilan sosial—kompetensi jabatan Notaris harus ditafsirkan sebagai integrasi utuh antara aspek hukum, etika profesi, dan prosedur kenotariatan yang responsif terhadap perkembangan zaman.

Secara normatif, hukum kenotariatan tidak boleh berhenti pada tingkat compliance terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) atau penguasaan materi hukum perdata formil saja. Ia harus berkembang menjadi katalis yang mendukung sistem hukum yang inklusif, adaptif, dan konstitusional. Kompetensi jabatan Notaris menjadi landasan eksistensial yang tidak hanya menekankan kapabilitas teknis dan administratif, tetapi juga kapasitas moral dan etika yang mendalam. Hal ini sangat krusial mengingat tanggung jawab Notaris melibatkan kepercayaan publik dan berimplikasi hukum yang luas, mulai dari potensi sengketa perdata hingga pidana.

Secara yuridis normatif, kompetensi jabatan Notaris merujuk pada penguasaan perangkat hukum yang menjadi fondasi pelaksanaan tugas, termasuk Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 dan Undang-Undang Fidusia No. 42 Tahun 1999. Kedua instrumen hukum tersebut tidak hanya mengatur aspek jaminan kebendaan, tetapi juga mencerminkan kompleksitas transaksi keperdataan yang harus dipahami secara komprehensif oleh Notaris. Di samping itu, penguasaan hukum waris yang merujuk pada Pasal 830 hingga Pasal 1130 dalam Burgerlijk Wetboek (BW), serta penyusunan akta wasiat dan pengelolaannya melalui Daftar Umum Wasiat Kementerian Hukum, menunjukkan bahwa penguasaan hukum Notaris menyentuh sisi filosofis terkait hakikat kehidupan, kematian, dan legitimasi hukum kehendak seseorang.

Namun demikian, penguasaan hukum substantif saja tidaklah cukup. Dalam praktiknya, legalisasi dan waaremerking sebagai bagian dari kewenangan Notaris menuntut ketelitian prosedural yang tidak bisa ditawar. Legalitas sebuah dokumen bukan hanya hasil tanda tangan, melainkan proses verifikasi dan tanggung jawab profesi. Misalnya, pada tahun 2022, terjadi kasus kesalahan fatal oleh seorang Notaris dalam mengeluarkan salinan akta, yang menunjukkan ketidaktelitian dalam menjalankan kewenangan dan menimbulkan kerugian hukum serius serta menurunkan kredibilitas jabatan kenotariatan. Di sinilah integrasi antara aspek hukum, etika, dan prosedur menjadi sangat penting: kesalahan bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi bisa berkembang menjadi delictual liability sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung.

Secara filosofis, jabatan Notaris mengemban mandat etis yang tinggi. Notaris bukan hanya perpanjangan tangan negara dalam memformalkan kehendak hukum para pihak, tetapi juga pelindung keadilan dalam ruang privat. Pelanggaran terhadap kode etik Notaris merupakan pengkhianatan terhadap amanah publik. Oleh karena itu, pembinaan etika harus menjadi bagian dari lifelong learning setiap Notaris, bukan hanya disiplin organisasi semata. Negara-negara dengan tradisi civil law, seperti Prancis dan Jerman, telah menerapkan model pembinaan berlapis dengan struktur pengawasan independen seperti Chambre des Notaires, yang berfungsi tidak hanya sebagai wadah organisasi tetapi juga lembaga pengadilan profesi dengan otoritas penuh untuk memberikan sanksi atas pelanggaran kode etik.

Ujian Kode Etik Notaris (UKEN) seharusnya tidak hanya menjadi seleksi formal, melainkan instrumen pembentukan karakter hukum yang jujur, reflektif, dan memiliki sensitivitas etis tinggi. UKEN yang meliputi ujian tertulis dan lisan harus dikaji ulang secara menyeluruh, baik dari segi materi maupun metodologi. Pertanyaan utama adalah apakah UKEN telah membentuk moral compass bagi Notaris atau hanya sebatas ritual kelulusan administratif. Jika ingin selaras dengan prinsip Ius Integrum, maka ujian tersebut harus mampu memotret dinamika etika kontemporer, seperti konflik kepentingan, transparansi, dan penggunaan teknologi dalam praktik jabatan.

Perkembangan digitalisasi hukum dan tuntutan transformasi menuju cyber notary membawa tantangan tersendiri. Walaupun praktik Notaris daring belum sepenuhnya diakomodasi oleh UUJN, kenyataan bahwa selama pandemi banyak akta dibuat melalui mekanisme virtual menunjukkan kebutuhan pembaruan regulasi. Digitalisasi bukan sekadar soal alat, tetapi juga menyangkut jaminan keamanan, validitas hukum, dan perlindungan data pribadi. Oleh sebab itu, kompetensi Notaris harus mencakup literasi digital hukum dan pemahaman mendalam terhadap hukum siber agar tidak terjebak dalam rechtsvacuum atau celah hukum yang merugikan masyarakat.

Secara praktis, penerapan Ius Decalogum 2045 mengimplikasikan perlunya revisi dan pembaruan kode etik jabatan Notaris yang diselaraskan dengan prinsip-prinsip etik tersebut, serta penguatan pengawasan dan pendidikan etik berkelanjutan yang responsif terhadap tantangan digitalisasi layanan hukum. Hal ini juga menuntut adaptasi kebijakan publik dalam mengembangkan sistem digital kenotariatan yang tidak hanya efisien, tetapi juga menjamin integritas data, keamanan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia sesuai standar internasional.

Dari sudut kebijakan, hasil kajian ini menandai kebutuhan reformasi struktural dan fungsional dalam sistem hukum nasional yang mengintegrasikan nilai-nilai etik ke dalam setiap proses pembentukan, pelaksanaan, dan pengawasan hukum, khususnya dalam jabatan Notaris sebagai garda terdepan kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan konsep good governance yang menempatkan etika sebagai pilar utama untuk memastikan legitimasi dan efektivitas pelaksanaan tugas publik.

Dengan demikian, secara teoritis dan praktis, Ius Decalogum 2045 bukan sekadar konstruksi normatif abstrak, melainkan instrumen etis yang menghubungkan aspek filosofis, yuridis normatif, dan hermeneutik dalam pembangunan hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan. Jabatan Notaris harus dipandang sebagai agent of ethical lawmaking and lawkeeping yang perannya sangat krusial dalam menjembatani norma hukum dan nilai moral demi kepentingan bangsa dan negara dalam jangka panjang.

Transformasi sosial yang cepat, kemajuan teknologi digital yang massif, dan dinamika regulasi hukum di Indonesia menuntut Notaris mampu menjawab tantangan zaman dengan keberanian moral, ketajaman hukum, dan orientasi keadaban. Oleh karena itu, reformasi komprehensif kompetensi jabatan Notaris yang mengintegrasikan aspek hukum, etika, dan prosedur merupakan keharusan dalam mengarungi era disrupsi digital dan pluralitas hukum. Dalam kerangka Ius Integrum Nusantara 2045, Notaris tidak hanya menjalankan tugas membuat akta, tetapi juga menjadi penjaga integritas hukum dan pemberdaya masyarakat melalui kompetensi yang menyeluruh, etika yang teguh, dan prosedur yang mutakhir.

Asimetri Kelembagaan dan Urgensi Reformasi Etika Jabatan Notaris

Jabatan notaris memegang posisi strategis dalam tata kelola hukum nasional yang berorientasi pada demokrasi dan keadaban. Notaris tidak sekadar pelaksana teknis administratif, melainkan pejabat umum yang mengikat fakta hukum dalam akta otentik serta menjembatani hubungan privat dan publik dalam hukum perdata. Secara historis dan filosofis, jabatan ini berakar pada tradisi civil law sebagai officium nobile dan officium fidei publica, yang menuntut amanah publik dan integritas tinggi.

Dalam perspektif hermeneutika hukum, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan perubahannya dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 menjadi kerangka awal tanggung jawab profesi, namun regulasi ini memerlukan interpretasi ulang untuk menyesuaikan kompleksitas sosial dan perkembangan teknologi. Paradigma ius integrum nusantara 2045 menegaskan perlunya integrasi nilai keadilan substantif dan kepercayaan publik ke dalam sistem hukum yang futuristik, deterministik, dan responsif.

Namun, realitas kelembagaan pengawasan etik terhadap notaris menunjukkan asimetri yang merusak legitimasi profesi dan kepercayaan masyarakat. Tiga lembaga pengawas utama—Majelis Pengawas Notaris (MPN), Majelis Kehormatan Notaris (MKN), dan Dewan Kehormatan Notaris (DKN)—beroperasi secara terpisah tanpa koordinasi efektif. Studi normatif mengungkap tumpang tindih yurisdiksi dan zona abu-abu kelembagaan yang memungkinkan pelanggaran etika berlarut-larut tanpa sanksi tegas. Fenomena ini tercermin dalam kajian empiris yang menunjukkan lambannya penegakan etik akibat eksploitasi kelemahan koordinasi antar lembaga pengawas.

Model pengawasan notariat di Belanda dan Jerman memberikan pelajaran penting. Di sana, pengawasan etik bersifat terintegrasi, independen, dan transparan, dengan mekanisme desentralisasi yang tetap terkendali. Sebaliknya, di Indonesia, mekanisme pengawasan masih bersifat manual, berjenjang, dan terkadang tumpang tindih, sehingga tertinggal dari standar internasional.

Dari perspektif yuridis normatif, UUJN sudah mengamanatkan organisasi profesi menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris (KEN). Namun, kepatuhan formal belum cukup menjamin integritas pelayanan karena fragmentasi pengawasan dan minimnya transparansi. Dengan pendekatan hermeneutika, regulasi harus diinterpretasikan dalam konteks sosial dan filosofis agar nilai keadilan, kepercayaan publik, dan fungsi pelayanan benar-benar terwujud. Ini sejalan dengan konsep ius integrum yang menuntut keutuhan sistem hukum mencakup keadilan substantif, akses keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Secara historis filosofis, profesi notaris di Indonesia berkembang dari sistem hukum Hindia Belanda yang menggunakan akta otentik sebagai jaminan kepastian hukum. Namun, tuntutan sosial ekonomi dan perkembangan teknologi memaksa reformasi epistemik, yang menuntut sistem hukum responsif terhadap perubahan dan menjunjung keadilan transformatif dan pluralistik. Oleh sebab itu, pengawasan etik harus bersifat proaktif, tidak hanya reaktif pada pelanggaran.

Agenda reformasi pengawasan etik harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang adaptif dan berkeadaban. Pertama, perlu dibangun sistem pengawasan berbasis digital governance yang mengintegrasikan data pelaporan pelanggaran agar menghindari rechtsvacuum. Kedua, regulasi teknis seperti Permenkumham dan AD/ART organisasi profesi harus direvisi untuk memperkuat koordinasi antar lembaga pengawas serta membentuk forum koordinatif permanen yang melibatkan pemerintah, organisasi profesi, akademisi, dan masyarakat sipil. Ketiga, kode etik notaris perlu diperbaharui untuk menghadapi tantangan digital seperti akta elektronik, transaksi daring, dan perlindungan data pribadi, disertai pendidikan etik berkelanjutan dan partisipatif.

Transformasi kelembagaan ini bukan sekadar efisiensi, tetapi menyangkut legitimasi sistem hukum nasional. Jabatan notaris sebagai agen kepastian hukum dan pelindung transaksi privat-publik menjadi indikator kualitas rechtsstaat Indonesia. Jika pengawasan etik gagal, kepercayaan publik terhadap hukum sebagai institusi keadilan pun terancam. Dalam kerangka ius integrum nusantara 2045, notaris berperan sebagai penjaga moralitas hukum privat dan aktor pembangunan hukum berkeadaban. Oleh karena itu, sistem etik efektif harus terintegrasi dalam sistem hukum nasional yang adaptif dan partisipatif.

Kesimpulannya, asimetri kelembagaan pengawasan etik jabatan notaris merupakan persoalan struktural yang mendesak direformasi. Pendekatan yuridis normatif, historis filosofis, dan komparatif fungsional menunjukkan bahwa reformasi harus menyentuh aspek kelembagaan, prosedur, dan budaya profesional. Melalui integrasi koordinasi antar lembaga, digital governance, dan pendidikan etik kontekstual, organisasi profesi dan regulasi negara dapat membangun sistem kenotariatan yang dipercaya dan mampu menjalankan fungsi moral serta sosialnya dalam masyarakat plural dan dinamis. Reformasi ini adalah imperatif untuk membentuk sistem hukum Indonesia yang inklusif, adaptif, dan berkeadaban.

Penguatan Sistem Hukum Kenotariatan yang Futuristik, Deterministik, dan Responsif

Dalam era transformasi sosial dan teknologi yang cepat, pengawasan terhadap jabatan notaris menempati posisi sentral dalam menjaga integritas dan legitimasi sistem hukum nasional. Jabatan notaris bukan sekadar pelaksana teknis dalam pembuatan akta otentik, melainkan pejabat publik yang mengemban mandat etis dan hukum sebagai penjaga kepercayaan masyarakat serta pengawal kepastian hukum perdata. Peran tersebut menuntut adanya sistem pengawasan yang tidak hanya efektif secara prosedural, tetapi juga adaptif secara konseptual dan transformatif secara kelembagaan.

Kerangka konseptual Ius Integrum Nusantara 2045 memberikan visi alternatif bagi pembangunan sistem hukum Indonesia yang futuristik (mampu mengantisipasi perubahan sosial dan teknologi), deterministik (menjamin kepastian hukum dalam jangka panjang), dan responsif (melayani kebutuhan masyarakat secara adil dan kontekstual). Dalam kerangka ini, pengawasan jabatan notaris harus dirancang tidak hanya sebagai instrumen pengendalian pasca-pelanggaran, tetapi juga sebagai mekanisme pembinaan etik dan profesionalisme yang holistik serta berorientasi ke masa depan.

Fragmentasi Kelembagaan dan Ketimpangan Struktural

Saat ini, sistem pengawasan jabatan notaris dilaksanakan oleh tiga entitas utama: Dewan Kehormatan Notaris (DKN), Majelis Pengawas Notaris (MPN), dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Masing-masing lembaga memiliki mandat spesifik dalam menjaga standar profesi, pengawasan administratif, serta perlindungan terhadap notaris sebagai pejabat umum. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara ketiga institusi tersebut. Fragmentasi kelembagaan dan jurisdictional overlap telah menimbulkan celah struktural yang menghambat efektivitas pengawasan serta memunculkan praktik-praktik etik yang tidak tertangani secara tepat dan cepat.

Kajian empirik dan normatif menunjukkan bahwa sistem pengawasan notaris di Indonesia masih bersifat manual, hierarkis, dan kurang adaptif terhadap digitalisasi. Akibatnya, proses pengaduan dan pemeriksaan menjadi tidak transparan, lamban, serta sulit dijangkau publik. Jika dibiarkan, kelemahan ini tidak hanya merusak reputasi profesi, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Urgensi Reinterpretasi Yuridis dan Etika Konstitusional

Dari perspektif yuridis normatif, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) memang memberikan kerangka hukum formal atas pengawasan jabatan notaris. Namun, substansi regulatif ini belum sepenuhnya menjawab tantangan praktik kenotariatan dalam konteks masyarakat digital dan plural. Dengan pendekatan hermeneutika hukum, regulasi perlu ditafsirkan ulang dalam terang nilai-nilai konstitusional seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Pengawasan etik harus ditempatkan bukan hanya sebagai fungsi korektif terhadap penyimpangan, tetapi juga sebagai instrumen transformasi moral-profesional yang menanamkan kesadaran etis secara berkelanjutan dalam diri setiap notaris. Dalam semangat Ius Integrum, pengawasan yang ideal bukan hanya memeriksa kesalahan, tetapi juga membangun ekosistem etik yang mendukung integritas, kepastian hukum, dan pelayanan publik yang bermartabat.

Perspektif Historis dan Komparatif

Dari sudut historis-filosofis, profesi notaris Indonesia berakar dari sistem hukum Belanda yang menempatkan notaris sebagai pejabat umum dengan kewenangan mandiri dalam menghasilkan akta otentik. Namun, dinamika global—termasuk perkembangan teknologi informasi dan kompleksitas transaksi lintas yurisdiksi—menuntut reformulasi terhadap cara pandang kita terhadap jabatan notaris dan sistem pengawasannya.

Negara-negara seperti Jerman dan Belanda telah menunjukkan bagaimana pengawasan profesi notaris dapat berjalan dengan terintegrasi, desentralistik namun terkendali, dan transparan. Di Jerman, sistem Berufsrechtliche Aufsicht memungkinkan kombinasi antara pengawasan administratif dan etik yang berkelanjutan. Di Belanda, pengawasan dilakukan oleh badan profesi yang independen namun berbasis partisipasi kolektif. Pembelajaran dari model-model tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang baik memerlukan sistem digital, forum koordinatif tetap, dan tata kelola yang adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi.

Arah Reformasi: Digitalisasi dan Sinergi Kelembagaan

Dalam kerangka reformasi yang futuristik, deterministik, dan responsif, pengawasan etik jabatan notaris di Indonesia perlu diarahkan pada tiga agenda strategis:

Digitalisasi sistem pengawasan, melalui integrasi data pelaporan, pengaduan, serta tindak lanjut antar lembaga pengawas, guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.

Reformulasi regulasi dan struktur kelembagaan, dengan menyelaraskan fungsi dan kewenangan DKN, MKN, dan MPN melalui satu sistem koordinasi permanen.

Revitalisasi pendidikan etik dan literasi teknologi bagi notaris, agar mampu menghadapi tantangan baru seperti perlindungan data pribadi, konflik kepentingan digital, dan otentikasi akta berbasis elektronik.

Keseluruhan agenda ini harus dilandasi oleh nilai oficium trust—bahwa jabatan notaris bukan semata jabatan administratif, tetapi sebuah amanah publik yang memerlukan tanggung jawab etis tinggi dan kesetiaan pada prinsip keadilan.

Menata Masa Depan Hukum dengan Reformasi Etik

Jika kegagalan dalam pengawasan etik dibiarkan, maka jabatan notaris tidak lagi menjadi pelindung keadilan, melainkan potensi titik lemah dalam sistem hukum. Oleh karena itu, reformasi pengawasan kenotariatan adalah bagian tak terpisahkan dari pembangunan sistem hukum Indonesia yang demokratis, modern, dan bermartabat.

Keberhasilan reformasi ini akan menjadi indikator penting dalam pencapaian visi Ius Integrum Nusantara 2045—sebuah sistem hukum nasional yang tidak hanya taat pada norma, tetapi juga hidup dalam nilai. Dalam masyarakat yang semakin plural dan digital, jabatan notaris perlu ditransformasikan menjadi agen hukum yang visioner, berintegritas, dan partisipatif, guna memastikan bahwa hukum tetap menjadi instrumen keadilan dan bukan sekadar prosedur formil yang kehilangan jiwa.

Menata Ulang Tata Kelola Organisasi Notaris dalam Bingkai Hukum yang Futuristik dan Berkeadaban

Dalam era disrupsi sosial dan teknologi yang kian intensif, jabatan notaris di Indonesia tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagai pelaksana pembuatan akta otentik. Fungsi strategis notaris telah berkembang menjadi penjaga integritas hukum privat, fasilitator transaksi perdata, serta penghubung antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Oleh karena itu, kebutuhan untuk membangun sistem tata kelola organisasi notaris yang modern, adaptif, dan berkeadaban menjadi semakin mendesak. Ikatan Notaris Indonesia (INI), sebagai wadah profesional notaris, harus mampu mengembangkan struktur organisasi yang menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, dan keberlanjutan profesi dalam kerangka hukum nasional yang transformatif.

1. Tata Kelola Organisasi Profesi: Lebih dari Sekadar Instrumen Administratif

Dalam kerangka normatif, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) INI telah memuat struktur dan kewenangan alat kelengkapan organisasi seperti Pengurus, Rapat Anggota, Dewan Kehormatan, dan Mahkamah Perkumpulan. Namun, regulasi tersebut perlu ditafsirkan ulang dengan pendekatan futuristik, deterministik, dan responsif, sebagaimana dirumuskan dalam visi Ius Integrum Nusantara 2045. Paradigma futuristik menuntut kemampuan organisasi untuk memprediksi arah perubahan sosial dan teknologi. Sementara determinisme hukum menggarisbawahi pentingnya stabilitas dan konsistensi hukum, dan responsivitas menuntut kepekaan organisasi terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

Pengurus INI sebagai organ eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan organisasi. Namun, tanpa mekanisme kontrol internal yang transparan dan partisipatif, pelaksanaan fungsi ini berisiko mengalami delegitimasi. Rapat Anggota sebagai forum tertinggi sering kali tidak mencerminkan keterlibatan substantif anggota secara luas. Reformasi partisipatif diperlukan agar pengambilan keputusan organisasi bersifat demokratis, inklusif, dan reflektif terhadap aspirasi kolektif.

2. Etika Profesi dan Pengawasan: Antara Fragmentasi dan Kebutuhan Koordinasi

Dewan Kehormatan Notaris berperan strategis dalam penegakan etika dan marwah profesi. Namun, dalam praktik, terjadi tumpang tindih fungsi dengan Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang menjalankan pengawasan administratif berdasarkan mandat undang-undang. Situasi ini menciptakan fragmentasi yurisdiksi yang menghambat efektivitas pengawasan, serta menimbulkan risiko disharmonisasi kelembagaan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan integrasi sistem pengawasan etik dan administratif dalam satu ekosistem digital yang terkoordinasi dan berbasis data. Pengawasan berbasis teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memungkinkan pemantauan yang objektif, transparan, dan real-time atas pelaksanaan jabatan notaris. Konsep digital legal governance menjadi relevan dalam konteks ini untuk membangun sistem pengawasan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

3. Mahkamah Perkumpulan: Pilar Keadilan Internal yang Perlu Direformasi

Sebagai organ penyelesaian sengketa internal, Mahkamah Perkumpulan memiliki peran penting dalam menjaga legitimasi organisasi. Namun, efektivitas lembaga ini masih bergantung pada integritas dan kompetensi para hakim internal serta ketiadaan prosedur hukum acara yang standar. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan protokol hukum acara yang baku, pelatihan berkelanjutan bagi para personalia, serta sistem akreditasi etis untuk meningkatkan kualitas putusan Mahkamah Perkumpulan yang dapat diakui baik secara internal maupun eksternal.

Langkah ini sejalan dengan prinsip rule of law dalam konteks organisasi profesi, yang menuntut adanya due process of law dalam penyelesaian setiap sengketa organisasi—tidak hanya sebagai bentuk legalitas prosedural, tetapi juga sebagai jaminan keadilan substantif.

4. Perspektif Filosofis: Profesi Notaris sebagai Amanah Publik