Ukuran Font

Kecil Besar

14px

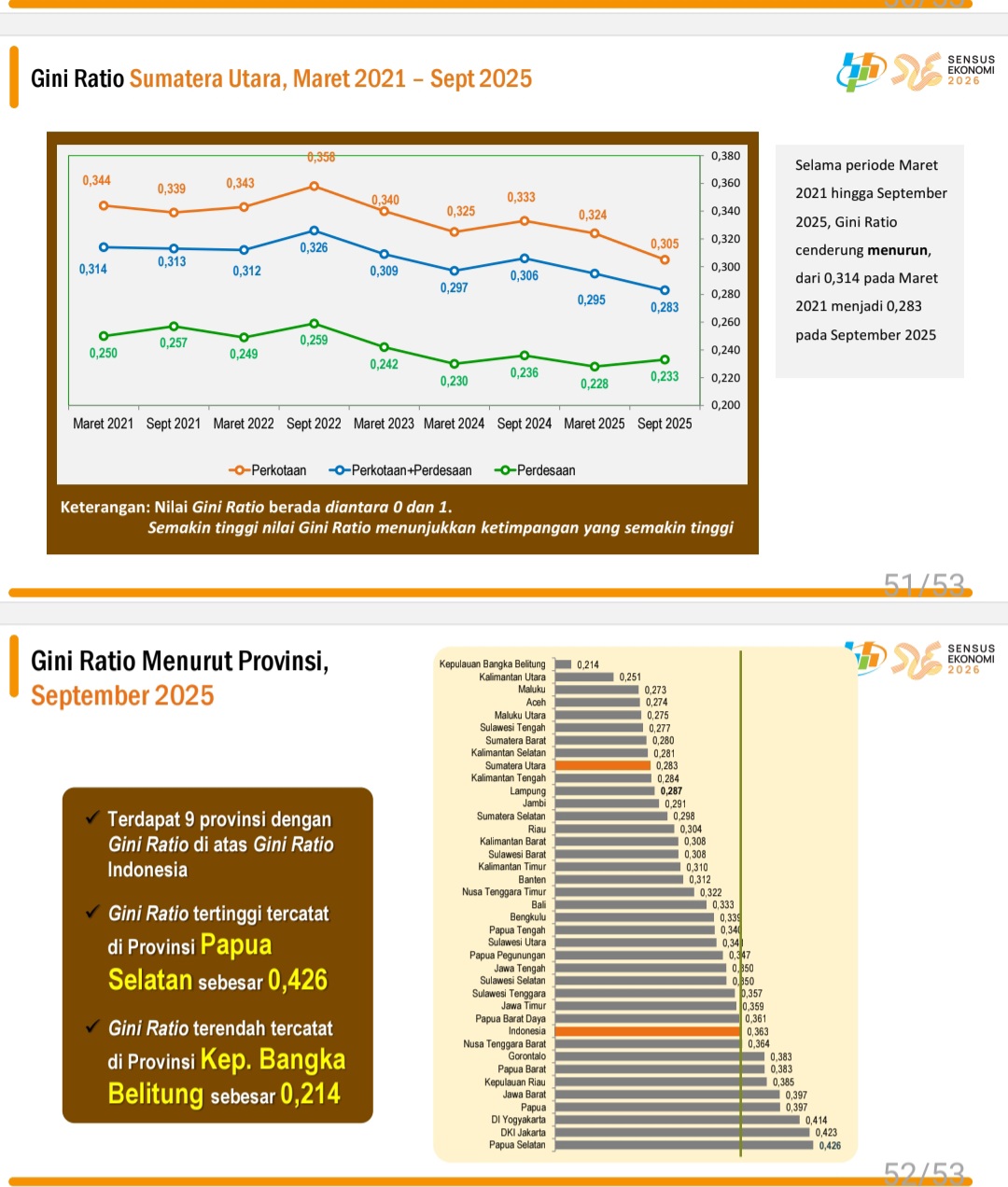

Data ICW menunjukkan sejak 2011 hingga 2024, ada 29 hakim jadi tersangka korupsi dengan nilai suap total mencapai Rp 107,9 miliar.

TONGKAT komando keadilan kini dipegang oleh tangan-tangan yang berlumuran suap. Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketuanya, Bambang Setyawan, baru saja “diborgol” dan digiring ke Gedung Merah Putih di Kuningan Jakarta. KPK menangkap mereka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 5 Februari 2026, berikut barang bukti uang Rp 850 juta yang dibungkus rapi dalam tas ransel hitam. Uang itu, menurut konstruksi perkara, adalah “biaya koordinasi” untuk mempercepat eksekusi lahan seluas 6.500 meter persegi di Tapos, Depok. Dari Rp 1 miliar yang diminta, tersangka “berbaik hati” menerima Rp 850 juta. Diskon di meja peradilan, ternyata, lebih mudah didapat daripada diskon di pasar tradisional.

Ironi yang memilukan karena para pengadil ini digaji mahal oleh negara. Presiden Prabowo Subianto baru saja mengumumkan kenaikan gaji hakim hingga 280 persen pada Juni 2025. Tunjangan jabatan hakim karier kini berkisar Rp 46,7 juta hingga Rp 110,5 juta per bulan. Belum lagi tunjangan lainnya. Jika gaji sebesar itu—jauh di atas rata-rata pejabat negara—tidak cukup menjamin integritas, lalu apa yang mereka inginkan? Istana emas?

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan sejak 2011 hingga 2024, ada 29 hakim ditetapkan sebagai tersangka korupsi dengan nilai suap total mencapai Rp 107,9 miliar. KPK mencatat 21 hakim tertangkap antara 2010-2022. Jika digabung dengan data Kejaksaan Agung, jumlahnya mencapai 39 hakim dalam 15 tahun terakhir. Mereka bukan lagi “oknum”, melainkan pola sistemik. Dari PN Jakarta Selatan yang menerima suap Rp 60 miliar untuk vonis bebas korupsi CPO, hingga tiga hakim PN Surabaya yang membebaskan Gregorius Ronald Tannur dari dakwaan penganiayaan berat—semuanya menunjukkan mafia peradilan bukan mitos, melainkan industri.

Di luar negeri, skandal serupa juga mengguncang. Di Turki, tiga hakim Pengadilan Tinggi Istanbul ditangkap Agustus 2024 karena menerima suap USD 720.000 untuk membebaskan kawanan gembong narkoba Belanda. Di Amerika Serikat, seorang hakim Michigan bersama tiga rekannya dituntut karena mencuri ratusan ribu dolar dari harta orang-orang tidak berdaya yang berada di bawah perlindungan pengadilan. Bedanya? Di sana, hukuman berat menanti. Di Indonesia, vonis ringan dan pemulihan jabatan sering jadi akhir cerita.

Lebih memprihatinkan, kasus Depok bukan cuma perkara penerimaan suap. Ini adalah pemerkosaan terhadap mekanisme hukum. Ketua dan Wakil Ketua PN—pimpinan tertinggi pengadilan—secara terstruktur menunjuk jurusita sebagai “satu pintu” penyuapan. Mereka diduga mengatur eksekusi lahan yang sudah inkrah sejak 2023, memainkan waktu hingga 2026, lalu menagih “biaya” kepada pihak yang menang. Seolah-olah keadilan adalah produk yang bisa dinegosiasikan, dan putusan hakim adalah komoditas di pasar gelap.

Pertanyaannya kini: berapa banyak lagi hakim yang sedang “bermain” di ruang-ruang sidang yang seharusnya sakral? Berapa banyak vonis yang sudah dibeli? Berapa banyak rakyat kecil yang kehilangan haknya karena tidak mampu membayar “fee koordinasi”?

Kenaikan gaji 280 persen jelas bukan solusi. Jika hati sudah busuk, uang sebanyak apapun hanya akan menggemukkan keserakahan. Yang dibutuhkan adalah transparansi absolut: publikasi seluruh putusan hakim secara online, pencabutan hak imunitas, dan pengawasan publik yang tak bisa dibeli. Karena jika pengadil sendiri menjadi “bajing loncat” di meja hijau, lalu siapa yang akan mengadili para pengadil?

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.